私の百名山 −その11−

上越国境の名山

谷川岳(1,977m)

附属病院 中條 保

目的を持つこと

どこに登っても良いことだが、もしも山に興味を抱いたら、自分の経験や訓練で可能なところから、歩き、登ることだ。それは低くても良い。やがて順次目標を引き上げて行けば、行けないと思っていたところにも行けるようになる。早道は、やはりサークルなど経験豊かな指導者のいるグループに所属して経験を積むことが良い。

谷川岳

谷川岳

関東からの地の利とその岩場のスケールで日本一の岩登りのトレーニング場とし有名を馳せ、多くの岳人に親しまれている。それだけに年間遭難者も最も多い。とくに一ノ倉の岩壁はその東面全体が一大岩壁を成していて、麓から山頂に至る岩盤は半円状にオーバーハングし、転落を許さない。転落すれば、間違いなく固い岩場にたたきつけられる。それでも多くの若者の挑戦が一年中つづく。その一方で、険しい岩登りをよそに牧歌的な山頂稜線を結ぶ一般のトレッキングルートも数多くあって、上越アルプスとして多くの中高年の登山者で賑わっている。

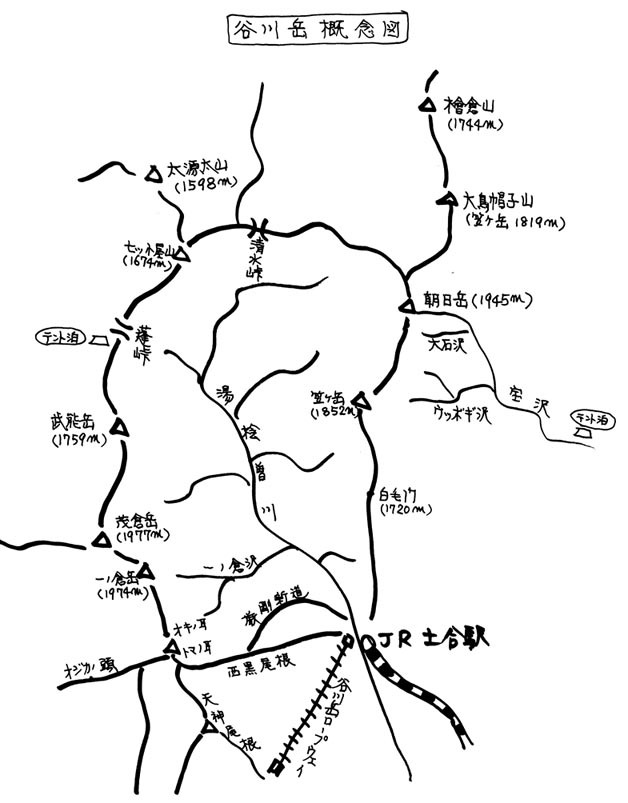

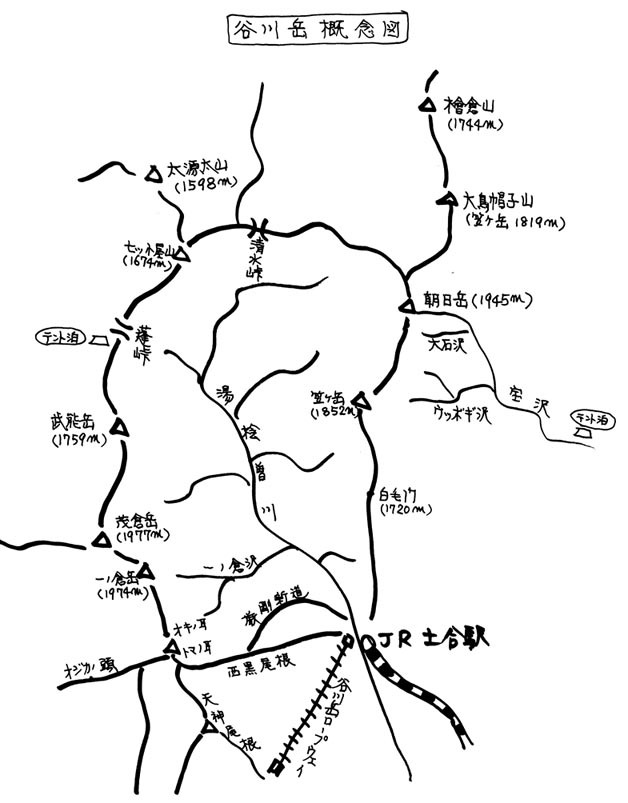

最高峰はトマの耳

谷川岳も他の百名山と同様、朝日、七ツ小屋、武能、茂倉、一ノ倉、などなど1700m級の山域全体の総称を指し、固有名詞としての単独峰はなく、最高峰はトマの耳(1977m)である。山域は上越国境を成す東西南北数十キロにわたり、長く日本海と太平洋側を分離する交通の難所であったが、清水トンネルや新清水トンネルが掘られることによって今では、東京、新潟間を2時間で結ぶ。谷川連山は利根川の豊かな流れを供給し、豊富な高山植物や岩山など変化に富み、そのたたづまいからアルペン的な景観を味わうことができる。ロープウエイを利用するとで家族連れや東京からの日帰りも可能である。

谷川連山を北から南に

98年7月下旬、山塊の北部から単独で入った私は初日、宝川の清流でテント泊していた。早朝から梅雨明けを思わせるさわやかな青空の下で、気持ちの良い朝を迎えた。前夜のおじやを暖めて朝食を済ませ、それでも残ったので昼食用に食器に詰めて持って行くことにする。豊かで美しい流れで炊事を済ませ、予定より15分遅れて5時15分に出発する。

渓谷美の宝川に沿って

しばらくは宝川の美しい流れに沿って緩やかに林道を行く。20分で内部の剥離が激しい危険なトンネルを通過。45分歩いて林業試験地観測所手前で10分の小休止。川沿いの広場を世田谷青少年キャンプ実行委員会が準備のため確保してある。洗われた美しい岩肌と澄み切った美しい流れの宝川に沿う林道脇には、トチ、ブナ、ミズナラの国有林があって緑のトンネルを作っている。やがて道は右手に大きく川を離れて登り出す。滝があるための迂回路だ。林道が行き止まり、杉や檜の植林が多くなる。細くなった登山路右手の崖が崩れ、わき水が流れている。眼下の滝を眺めながら、7時から10分の休憩。

宝川渡渉

緩やかな流れに見えても一カ所橋のない川を渡らなければならない。滝の上流で渡渉しなければならない。足を痛めるといけないので靴を履いたままで川を渡る。渡ってから靴の水をきり、靴下を絞って乾かしながら15分の小休止。小鳥がよくさえずり、木漏れ日がまぶしい。

広河原

そこから15分で広河原というアルプスにもよくある地名に到着する。左手からウツボギ沢が合流してきて、緩やかな流れが三叉路の広場を作っている。上流には一軒の人家や小屋もないから、水はどこまでも澄んで美しく、そして流れは豊かである。幕営に最適な場所だと思って見渡すと、中州にたき火の跡がある。河原の石に腰掛けて、水をすくって飲みながらビスケットを頬ばる。

川に沿って湿原のある小径

右手に宝川を見ながら左手からのわき水でぬかるむ湿原の中をゆっくりと登って行く。

大きくなった水芭蕉やコバイケイソウが緑の葉を茂らせている。広河原から50分歩いて、朝日岳の稜線や大烏帽子(笠ケ岳)が見えてきたので、リュックをおろして写真を撮る。そこから荷物を背負って左手に大きく曲がり込むとすぐに大石沢に出会う。10時5分前だが、ここが最後の水場なので早いけれど昼食にする。

大石沢にて昼食

何かあったのだろうかさかんにヘリコプターが上空を転回している。前日の濡れた雨具を川の中の岩に広げラーメンを作る。のりや椎茸、朝のおじやも入れてスタミナを付ける。ここからは長く辛い登りが待っているからだ。濡れた雨具も乾き、食器を洗って50分の休憩の後、出発する。

朝日岳の登り

大きな稜線を東から取り付き、緩やかに南に向かう。ブナの森が育てた土の小径をブナの笠で直射日光から守られて登るが、それでも荷物が重く、額と言わず顔と言わず、全身から汗が流れ落ちる。40分の連続した登りはかなりの消耗だ。ブナの坂道で腰を下ろして、対岸に続く笠ヶ岳の稜線をブナの枝越しに眺めながら休む。水分の補給が欠かせない。

森林限界に出る

12時ちょうどに森を抜け、灌木とササタケなどの低木地帯から草付きの大きな一枚岩を横切るようにして進む。東側はほぼ絶壁になってウツボギ沢に落ち込む。本日の最大の難所だ。難所を乗り切るために10分の休憩をとる。1時間15分の登りであるから、タイムとしては少ないが、流れ落ちる汗の量と補給の水量で消耗の激しさを知る。足下に宝川とウツボギ沢を見下ろし、上毛の山並みを見渡す。東に武尊の山頂は雲をいただいているが、男体、奥白根、皇海、その向こうにうっすらと那須の連山が確認できる。滑落しないように慎重に注意深く、鯨のお腹のような大きな一枚岩のスラブを通過する。

朝日岳(1945m)

13時20分、池沼が点在する高層湿原の山頂には、水場があってテントも2張りほど張れるスペースがある。木道が設けてあり高山植物も咲いているが、明日には下山して帰宅する予定なので先を急ぐ。空いたペットボトルに水を詰めて10分の休憩のみとする。主稜線をここから南に下る。遙か南の彼方に大源太や七ツ小屋、武能をはじめ谷川連山を構成するピークが重畳として10坐ほど連続する。

あせって転倒、捻挫する

その景色に圧倒され気持ちが焦ったせいか、山頂から西へ小さく回り込む崩落地点で浮き石に足を奪われ転倒する。先月に左足踵を捻挫していたので、その足をかばったため、今度は右足首上部を捻挫する。風が強く、雲行きが暗いがすぐに起きあがり「大丈夫」と自分に言い聞かせ、数回足腰の屈伸をし、再出発する。幸にも両手にストックを持っていたので、これに助けられ、集中することで痛みを忘れることができた。

清水峠

長い登り下りがあって15時15分に季節有人の山小屋に到着するも閉まっている。テントを張れる場所を探して迷っていると、今日初めての登山者5人のグループに出会う。峠一体は背丈ほどのクマササに覆われ、電力会社の鉄塔管理のための草刈機のエンジン音がこだまする。刈り草の良い香りがする。この峠の直下にJRの清水トンネルがあり、上越新幹線、上越自動車道などが走っている。そうかトンネルの名前は山の峠の名前を付けているのだ。予定ではここで幕営だが、翌日の行程と現在の時間を考えるともう少し先に行きたい。明日の日程を憂えると足の痛みは消えていた。

蓬(よもぎ)峠へ

この先の幕営可能地は蓬峠であるが、そこまで天気が持つだろうか、到達できるだろうかという不安と疑問が交錯する。地図と空をしばらく眺めて出発の決断をする。クマササに覆われたピークを登り切ると大源太山への分岐標識がある。ワンピッチ50分の登りだった。霧が立ちこめ視界は50mほどになった。風も依然として強く心細い。それでも休憩は必要だ。10分休んで16時30分に出発する。七ツ小屋山(1674m)は尾根の上に七つのピークが連続しているところから名付けられたそうだ。かっては小屋があり、今は鉄製のパイプが電柱のように林立していて落雷はないかと不気味である。急いで通過するが、尾根の上にしばらく連続して立っている。

蓬峠に到着

蓬峠に到着

七ツ小屋の下りから蓬峠が見えたときには、ほっとした安堵感と気を緩めずに最後まで頑張らなければと言う気持ちに成る。清水峠から1時間50分の2ピッチで到着する。草原状の峠には小さな黄色い山小屋が立っている。テントを持っているので幕営することにする。小屋に挨拶し一人300円の幕営料を払い、600円の缶ビール(小)を一本求める。10数張りは張れそうなクマササの陰で唯一人のテントを張る。暗くならないうちに水汲みに行く。1.5リットルと500cc2本のペットボトルを持参して、JR「土樽」方面の水場に急ぐ。10分の下りはずいぶんと長い。登りも大変だが水は命の源だ。手を抜くわけには行かない。ヒュッテには東京から来たというカメラが趣味の青年が2人泊まっていた。客はこの2人だけだろう。全く視界の閉ざされたテント場からの移動は危険だ。霧の中のテント内で餅とワカメの入ったラーメンと缶ビールでささやかな夕食を楽しむ。午後7時をまわろうとしていた。

谷川縦走二日目

前夜のお湿りもあがった午前5時、雨と霧でテントは濡れて重いけれど仕方がない。クマササで足下が濡れるから雨具を着けて歩き出す。ワンピッチ歩いて5時50分に武能岳(1759m)に着く。午前中は天気が持ちそうなので上着を脱ぐ。15分休んでようやく展望の開けてきた谷川連山の眺望を15分ほど楽しむ。

笹平

笹平

「武能へ1.1km、茂倉へ1.9km」の標識有り。この辺り名前の通りササの多い原っぱだ。45分歩いて15分の休憩。雨具で消耗するのでここで雨具のズボンを脱ぐ。朝から蒸し暑い。水200ccを飲み干す。新潟から来たという一人の登山者と出会う。彼は蓬峠の方へ向かった。私は南へ向かう。次第に視界は開け、谷間は雲に覆われ、その上に上越の山稜部が連なり鞍部は雲に覆われ幻想的な風景だ。

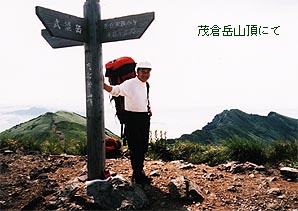

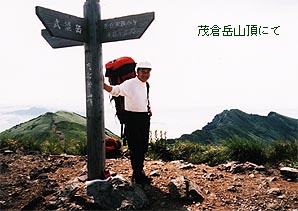

茂倉岳

午前8時20分、順調に1977mの露岩の山頂に到着する。赤トンボga沢山飛んでいる。麓の暑さを逃れて秋を待っているのだろうか。谷川連山の主峰も指呼の間に見えてきたので、広い山頂部で朝食にする。例によって携帯ガスコンロでお湯を沸かしラーメンを作る。荷物を軽くするため、乾燥ワカメの類を入れるだけの食事である。貴重な水が残り少なくなる。「今朝『障子の頭』から登ってきた」という柏崎の青年と話し合う。最近山登りにはまりだしたこと。北アルプスを踏破するのが目標だという。新潟大学の青年だ。上越の山々に感動しながら朝食を済ます。9時10分出発。

谷川主峰へ

谷川主峰へ

一ノ倉岳(1974.2m)へは茂倉からお花畑の水平尾根を20分の鼻歌で到着。山頂には鉄製カモボコ型避難小屋(4〜5人)が有るがあまりきれいではない。広いクマザサに覆われたなだらかなピーク。一ノ倉を下ると「ノゾキ」といわれる一ノ倉沢へせり出す縦走路を下降して行く。下を覗くと眼下に雪渓が見え、一枚岩の大岩盤が足下をえぐってカール状に一ノ倉沢に落ち込んでいる。時折ガスが湧き上がり、周囲が見えなくなる。10時40分ついに谷川岳の最高峰オキノ耳(1977m)に到着する。4人ほどの登山客がいて、ロープウエイに乗って天神尾根から歩いてきたという中高年者だ。谷川岳主峰は双耳峰となっていて、南のトマノ耳(1963.2m)へは15分で到着する。こちらは12人ほどの登山者で賑わっている。手持ちの水は底をついたが水場はない。

西黒尾根を下る

西黒尾根を下る

5分ほどで肩の小屋に差し掛かるが水場はない。小屋を右手に見ながら岩場の連続する西黒尾根に入る。ガスがわいて視界が効かなくなる。右手の天神尾根方面から登ってくる団体の登山者のにぎやかな声がよく聞こえる。山頂から25分、大きな岩盤の斜面で小雨が降ってきたので休憩をかねて雨具の上着のみを着ける。水場を探すも音さえ聞こえず。

巌剛新道を下る

ラクダのコルを12時30分に通過し、西黒尾根から巌剛新道に入る。尾根筋よりもいくらか水場の可能性が高いと思ったからだ。左手に一ノ倉沢が見えて、沢音が近くなるも水はない。コルから40分、枯れた沢を横切る。荷物をおいて伏流している沢を5分ほど登ると、かすかに岩を伝う水有り。コップにすくって、乾きを癒す。谷筋にブルーベリーがあり、これも渇きを癒し、ビタミン補給に役立つ。しかしお腹が空いたが水場がないと食事ができない。

登山口での昼食

結局、登山口近くで水場に出会うも、道路まで降りてしまう。14時30分、登山標識とケルンのある入り口に大きな観光看板が立っている。振り返ると一ノ倉の一大岸壁が聳え、雪渓が残る谷筋が険しさを表している。私はその左手端の岩尾根を下ってきたのだ。舗装林道を左手に100mほど戻った沢に降りて、流れの中で昼食を作り、たっぷりと水分補給する。15時20分、食事を済ませて元気も出たので、大きなブナやくるみ、ミズナラの茂る道を登山指導センターを経て、ロープウエイの駅を見学して、温泉を探すがないようだ。

石井観光ホテル

あきらめて、ロープウエイの駅舎から土合駅へ向かう。JRトンネルの手前で、石井スポーツの経営するホテルがあって、「入浴休憩可」の看板が目に入る。頼んで、入浴する。3日間の風呂なしとアルコールなし、肉けなしの耐乏、禁欲生活をゆっくりしたお風呂で流して、開放感を味わう。浴後のビールのおいしさは格別である。入浴料金700円也。ビール350円×2缶。これで幸せになれるのだ。

土合駅は地下駅?

上り線と下り線のホームが違う。段差が30mほどあり、下り線は地下駅に成っている。上り線が地上駅である。双方の駅は300mほど離れている不思議な駅舎だ。17時20分発の鈍行で水上、高崎と乗り換え、上野駅に21時43分帰る。

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山

kyosyokuin@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁

谷川岳

谷川岳 蓬峠に到着

蓬峠に到着 笹平

笹平 谷川主峰へ

谷川主峰へ 西黒尾根を下る

西黒尾根を下る 前頁

前頁  次頁

次頁