私の百名山−その30−

朝日連峰(1870m)

医学部 中條 保

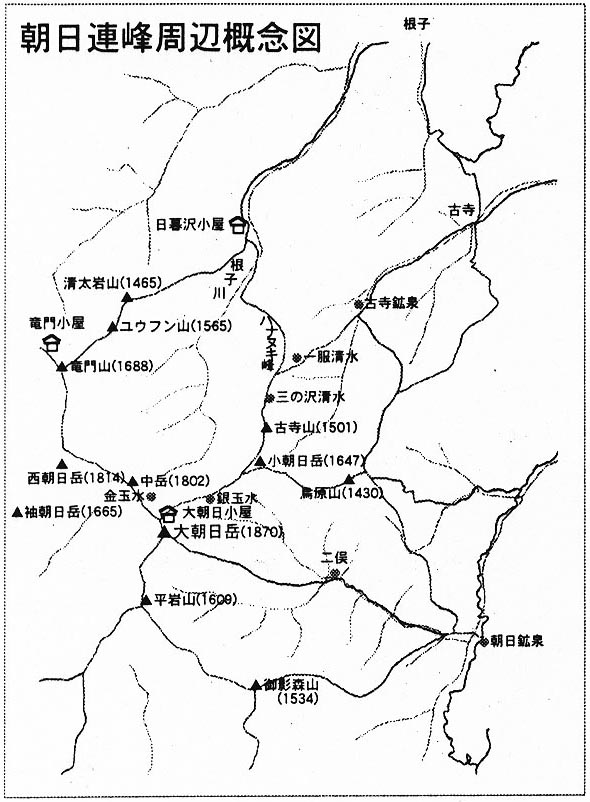

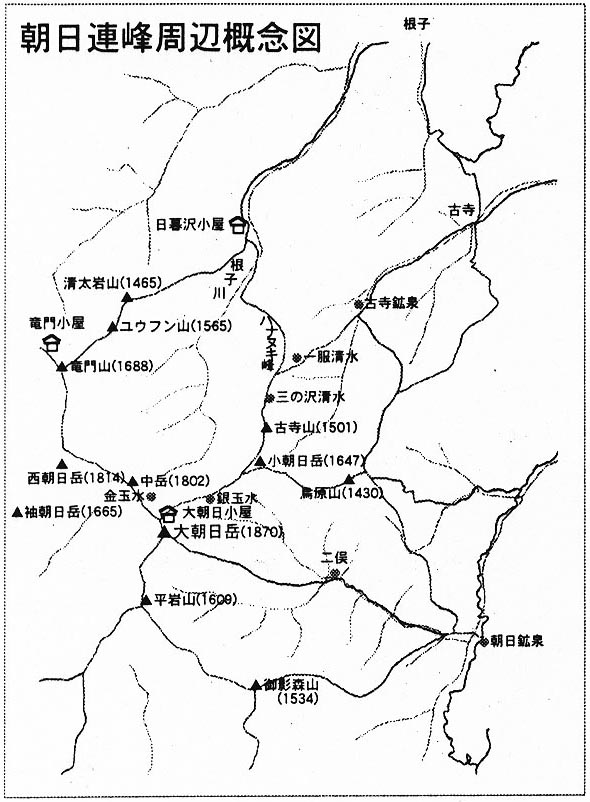

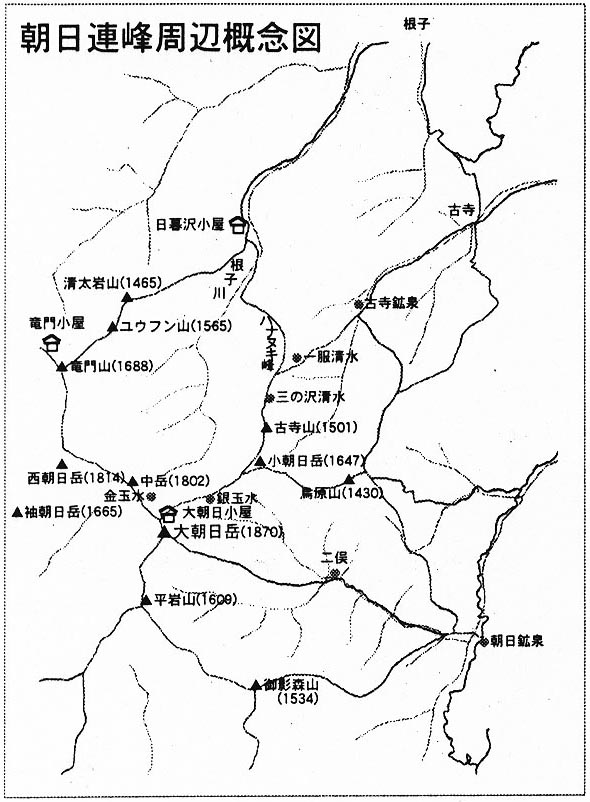

朝日連峰周辺概念図

朝日連峰の位置

朝日岳も単独峰ではなく南北に連なる連峰の中の主峰である。南の飯豊連峰と連続して南北120km、東西30kmにも及ぶ県境尾根を構成している。山並みは日本海と太平洋を隔離する屏風のごとく林立し、冬期の積雪は半年に及ぶ。山はブナを主体とする落葉樹の森で覆われ、麓からのアプローチは長く深い原生林を成し、動植物の豊かな宝庫として貴重な存在である。数え切れない渓流は豊かな流れとなって寒河江川から最上川へと合流し、やがて日本海に注ぐ。流域を肥沃な沃野に変え、沿岸にも豊かな漁業資源を提供している。朝日連峰の南は福島県に接し、南西に新潟県、東は山形、上山の盆地を挟んで宮城県、北は秋田県に隣接する。北西は日本海に面し、とくに酒田港は古くから北前舟の寄港地として知られ、庄内、最上の米、紅花、日本酒、木材などの産物は畿内及び全国と結ばれ文化の交流都市として栄えた。最上川を利用した舟運による物流は内陸部の産物を集散し、その中心として商都酒田は大いに繁栄した。今もその名残を観光にとどめている。

どの交通機関で

中心部を奥羽本線、日本海側を羽越本線が走り車窓から朝日連峰を眺めることが出来る。最高峰は大朝日岳なので一般には、この大朝日岳を中心にトライすることになる。山は、四季を通じて変化し、年月を経て変わって行く。個人での山行かグループ登山かでも、その趣は異なる。日程や交通手段によっては縦走も可能であるし、地形や交通手段に限定されても周回コースを選択することが可能であったり、条件がなければ同じ道を往来するピストンになる場合もある。同じ道でも登りに使うか下りに使うかでも変わった趣がある。遠路出かける山旅なので出来るだけ変化に富んで登ってみたいという欲求と同時に安全に登らなければならないという慎重論が対立する。それでもせっかくの機会なので登りと下りは別のルートがあるなら、それを採りたいと思う。山形駅から左沢(あでらさわ)線で10個ほどの終点の「左沢」で下車し、そこからは登山口の朝日鉱泉、古寺鉱泉などに向かう。20kmあまり山麓に入るのでタクシー利用も小1万円かかる。私は、レンタカーで入る。

大朝日岳周回コース

当初、私は朝日岳だから朝日鉱泉から入るのが一般的だろうと決めてかかっていた。計画もそのように立案し、大朝日岳を頂点に時計回りとは逆に鳥原山から小朝日岳を経由して大朝日岳にいたり、平岩山から御影森山を経て下山するルートを考えた。途中、鳥原山か山頂小屋に一泊すればゆっくりと周回が可能である。そこで地図を見てコースタイムを検討し、計画を具体化する中で古寺鉱泉からの入山方法も有ることを知る。古寺鉱泉寺は朝日鉱泉よりも北に位置し、駐車スペースが多いという。それならばここから入り、南に鳥原山に登り、当初計画の朝日鉱泉から入るコースに合流する案を考える。小朝日岳からはピストンになるが下山路を古寺山経由で考えれば周回コースとなり、日帰りも可能である。かくして選択肢を幾つか持参して計画を実行に移す。

10月上旬に入山

連休を利用して山形駅からレンタカーで入山する。駅から真西の方角30kmに朝日岳、北西45kmに月山が見える。名古屋から伊吹山へ行くよりもかなり近い。前日に月山を日帰り登山して、夕刻、山麓の西川町のスーパーで食料と飲み物を買いに行く。(ここまで前月号(239号)に掲載。月山湖を過ぎて寒河江川に沿った朝日連峰山麓の里道を南下し日暮沢に向かう。大井沢の集落を過ぎると「熊出没」の看板が至る所に掲示されていて、余りいい気持ちがしない。根子の集落を右折して根子川に沿う未舗装の狭い林道を4kmほど進むと堰堤工事や橋梁工事の現場がある。その先からは国有林になっていて、さすがに樹木の太さが違っていた。小屋の手前で路は左手に大きくカーブするところに右手から水量豊かな沢水がコンクリートの舗装部分を乗り越えて流れ、行く手を塞いでいる。車を止めて、行き止まりかどうかを確かめに行くと右手に大きくカーブして登り切ると直ぐ右手に小屋がありその周囲に車がいっぱい止まっていた。さらに直進で続く林道に沿って沢山の車が何十台と片側駐車をしている。急いで車を取りに引き返し、小屋の脇で帰り支度をしていた登山者の車を出したスペースに入れることができた。

日暮沢小屋を基地に

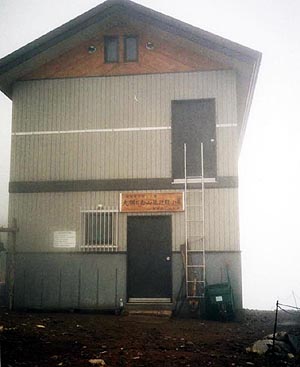

入山場所は、当初計画にない日暮沢となった。月山からは最も近い最北部にある。小屋が最近建設されて新しいということ。加えて無人小屋で利用者が少ないということは安眠できることなので急遽この地に変更した。最悪車かテント泊を予定していたので小屋泊まりは休養が取れるし、駐車場も安定的に確保できた。17時に小屋に入る頃大勢の登山者は休日なので続々と下山していく車でラッシュ状態だった。私は真新しい鉄骨3階建ての小屋の3階に登った。小屋はは1階がトイレと玄関になっていて2階、3階が居室になっている。それぞれの階へは木製の階段があり、2,3階は10畳ほどのフローリングの床張り一部屋の構造だ。中には誰もいなかったので3階迄上がり北西の隅にシュラーフを広げ食事を取る。小屋の前にはパイプの流水があって自炊も可能だ。すぐ裏手には日暮沢の豊かな流れがあるから水場には心配ない。暗くなってから、2階に3人の中年グループが入ってきた(男1人、女2人)。私は、朝が早いので午後6時には夕食を済ませ、ラジオを聞きながらシュラーフに入る。

日暮沢小屋を発つ

曇り空なのとカラマツの樹林に囲まれているので、夜明けが遅い。食事もそれほど進まず、太巻きを1本食べると満足した。荷物をまとめ、大型リュックにシュラーフや不用なものを詰めて車に入れ、小型リュックには、今日の装備になる雨具と傘、ミトンとスパッツ、弁当と非常食、飲み物2リットルを背負って表に出る。2階の3人も同じ竜門山を目指すそうだが、まだ準備中だ。6時5分2本のストックを使って先に登りにかかる。小屋の前の林道を直角に西進すると5分ほどで左手の登山路に入って行く。道はすぐに急登となり、尾根路に取り付く。五葉松、ブナの大木の茂る尾根筋だ。朝日はブナが切られたと聞いていたが交通不便な山奥は残ったのだろうか。多くのブナ林が色づき始めて森は明るく綺麗だ。どんより曇っているが前線は南岸沿いで台風は伊豆諸島の南だ。東北、北海道は晴れて暖かい。とラジオで情報を聞きながら歩く。

最初の休憩

7時ちょうどに、大きめのピークを2つ越えたブナの倒木の上に腰を下ろして休憩する。ミカン缶詰1個を開け、ジュースも飲む。2人抱えもある太いブナの倒木にはキノコがいっぱい付いている。登りなので暑く、甘いジュース類が体に吸収されて行く。倒木は4つに椅子状に切られ、根元と先端部分はクマ笹の中だ。15分の休憩もすぐに過ぎて、ひたすら黙々と登って行くと8時ちょうどに中高年夫婦が休憩しているのに出会う。「古寺から入り、昨夜は竜門小屋泊まり。6時出発で、日暮沢にタクシーを予約」とのことだ。8時35分に清太岩山(1465m)を通過。根子川を挟んで東の沢や尾根の紅葉が美しい。登ってきた尾根を振り返ると、これもまた見事な紅葉だ。ブナ、イタヤ、ツツジ、ナナカマドなどの落葉広葉樹だ。山頂の三角点と標柱は石で囲まれているが、谷川から吹き上げる風が強くて休めない。そこは通過してユウフン山(1565m)への登り途中の紅葉の美しい樹林の下で8時45分から9時まで休憩する。小雨模様の霧だが喉がよく渇く。300ccほどのジュースで喉を潤す。山頂や周囲はガスに囲まれ10mほどしか見通しが利かない。9時30分ユーフン山を通過する。途中、30代の二人連れ、40代の二人連れとおぼしきカップル。ともに狐穴小屋からだという。「20人ほどで静かでした。その前の大鳥は超満員でした」。紅葉を盛んに写している2人の青年男女は「大朝日小屋は90人ほどで超満員、屋根裏部屋にもいっぱい」だったという。

竜門山(1688m)直下で休憩

午前10時に竜門山直下の草モミジに腰掛けて休憩する。ここまで3ピッチほど費やす。ここまで、路は狭くて休憩が出来なかった。中年2人が下ってゆく。実はそこから5分で竜門山の分岐のピークだったのだ。曇っていたり、初めての道のりでは何処が山頂なのか解らない。10時15分山頂を通過する。男女3人ペアが日暮沢へ下ってゆく。「これから大朝日周回、日帰りですか」と聞かれ「ええ」と応えると「うらやましいわ」と女性が言った。ガスと強風で引き返すそうだ。遅れて男性が一人下ってゆく。山頂は標柱のみが三叉路に建っていて山頂というよりは分岐点である。そこからは主稜線になるので風が強く恐ろしいくらいだ。加えて霧で視界がほとんど無くなるので益々心細い。山頂らしきピークもあるが視界が十分に効かない。縦走路はクマ笹、シャクナゲ、ブナ、ハイマツが膝下の背丈しかにならない。風雪と強風が成長を止めているのだ。枝には水滴がいっぱい付着して風に震え、時折強風に飛ばされて頬をなでる。今にも降り出しそうに暗い。以後人には誰も会わないのでなお心細い。風が一層強くなる縦走路は人の気配も感じられない。

強風の西朝日岳(1814m)に立つ

11時15分、ようやく西朝日岳に着く。風が強くてとても休憩は出来ない。その時、一瞬霧が晴れて大朝日岳の西尾根や袖朝日岳が正面にくっきりと見える。紅葉がとても美しく感動的である。そこそこに強風の吹く山頂を退散する。中岳のコルへの下りは花崗岩の急坂。足下に注意して下ると草原にでる。中岳への鞍部は風も避けられるし、枯草に腰を下ろすにはもってこいの場所なので昼食休憩にする(11時25分−45分)。かなり広くテント場にも良い場所だが、国立公園の中なのでそれはできない。カツ丼とジュース、お茶でエネルギーを補給する。時折、サーット霧が晴れて、西朝日のピークが見えるがすぐに霧で被われてしまう。

金玉水という名の水場

12時30分、金玉水という立派な名前の水場に下る入り口に到着するも通過する。水は十分に持参したので下山までは大丈夫だ。霧深く風強し、視界なし。大朝日に向けて緩やかに登りだしてまもなく、中年女性が一人下ってきた。水汲みに行くという。直ぐ後ろから連れの男性も下ってきた。周囲は広々とした花崗岩の岩屑の原っぱのようだ。そこから10分ほどで小屋に到着した。

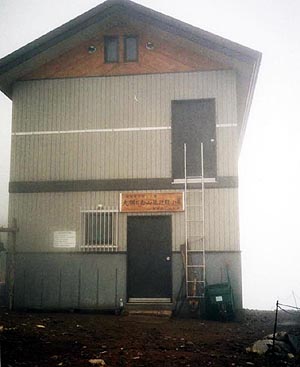

大朝日小屋

12時40小屋に到着。風強く、霧深しで小屋に入って休憩する。靴の数から10人ほどが滞在しているようだ。まだ新しく綺麗な建物だ。単独の若い男性と中高年夫妻が下山準備中だ。いづれも「古寺に下る」という。山頂まで15分だが霧と強風なので登頂はあきらめ、山小屋の写真を1枚撮り、これから下山する地図をもう一度確認して頭に入れ、55分に私も後を追う。下り掛けてすぐに1組のペアが登ってきた。その後ろを中高年カメラマンが単独で登ってくる。下りで先行する中高年ペアを銀玉水あたりで追い越す。小朝日で単独青年に追いつくも足が速い。小朝日を東に巻く路で明るい茶色の野ウサギが下ってゆく私の足下めがけて駈けてくる。野ウサギにしてはとても美しい毛並みだ。さわれるほどに近づいてから、ゆっくり戻って行くが再び私の足下に駈けてくる。人慣れた野ウサギとひととき交流することが出来きて、楽しい気分にさせられた。鳥原への分岐点に中高年夫婦が休憩中で「左沢から古寺までタクシーで来たが約1万円かかった」という。私は日暮沢にレンタカーを置いてきた。というと。「この人の運転は危ないからね」そして「レンタカーがうらやましい」といった。昨夜の夜行で東京を発って、今朝山形駅に着いてやって来たという。

古寺山(1501m)で休憩

14時10分、下りでも休憩が必要である。古寺山のピークで休憩する。喉が乾くのでお茶で喉を潤す。高度を下げるとブナやダケカンバの樹木の枝から霧が水滴となって降ってくる。雨のように降るのであるが雨ではない。雨具を付けると歩きにくいので辛抱する。休んでいると遅れていた中高年夫妻が追いつく。三の沢清水まで行くという。20分に出発するとすぐに先行した夫妻に合流して、しばらくは会話をしながら一緒に下山する。14時45分、三の沢清水で中高年夫妻は小休止を取る。おいしそうな清水が塩ビの先から引き水されていて、喉の乾きを潤す絶好の位置だ。路はぬかるみ急な下り路は滑りやすくなる。古寺鉱泉への下りにもまだ「一服清水」があるという。私は通過する。10分で古寺鉱泉への分岐を通過すると、そこからハナヌキ峰へはブナの林の中をゆっくりと登って行く。わずか10分の登りだがきつい。

ハナヌキ峰(1196m)で休憩

15時5分、登り切ったブナ林の黄葉が明るい場所で休憩する。二個めのミカンの缶詰を空ける。あとは下りなので重い缶詰は消費することにする。疲れた体に糖分がとてもおいしい。根子川への下りは粘土質の良く滑る急坂でつらい。ブナの古木、大木が見事で、その太さ、大きさは見ていて飽きることがない。川に近づくと誰もいないと思っていた急坂の途中に土地の人らしい高齢の2人の登山者がタバコ休憩をしていた。川が見えると坂道は一層急坂となり、木の根っこに足を滑らせ転倒しかけて反転して起きあがれた。一瞬のことでハッとして足を屈伸するも異常はなかった。注意深く、落ち着いて行動するようにする。

根子川に下る

16時15分、明るいうちに川淵に下山できた。澄んで豊かな流れは鈴鹿の愛知川とよく似ている。違いはブナの林やミズナラやクルミの大木が20〜30mほどの高さに成長し、その大木、古木ぶりにだろうか。高度を落とした谷間はまだ紅葉には早く、葉末の先端が少し黄色くなりかけている程度であった。大樹の下でお茶で喉を潤す。NHKラジオが鎌倉散歩を放送中で、私も今年は3度ほど鎌倉を歩いているので大変懐かしく聞きながら歩く。5分ほどの短い休憩の後に明るいうちの林道合流を目指して急ぐ。

林道合流

16時40分、根子川を高巻く山腹路を20分ほど歩くと林道に出た。ランプを出さなくても良かったので、ホットする。オオバコがびっしりと道端に生え、轍がくっきりと2本付いている。あとどのくらいあるのか地図で確認して林道を日暮沢小屋へ急ぐ。登りも大変なコースだろうなと思ったが、下りよりもいいかな。とも思った。周囲は杉や檜の植林が施されている。20分ほど歩くとカラ松に囲まれた日暮沢小屋に到着した。17時ちょうどであった。車は、私のと他の1台が止まっているのみで、その一台が尾張小牧ナンバーであったのには驚かされた。

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山−30−

kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁