私の百名山 −その16−

縄文杉の屋久島・最高峰

宮之浦岳(1935m)−その3−

附属病院 中條 保

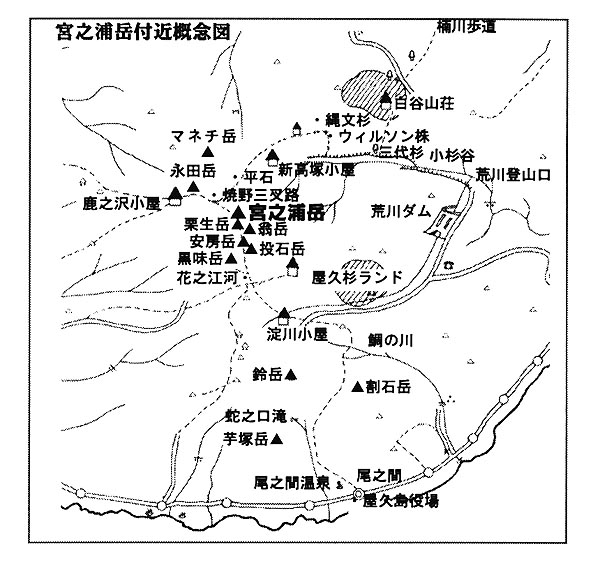

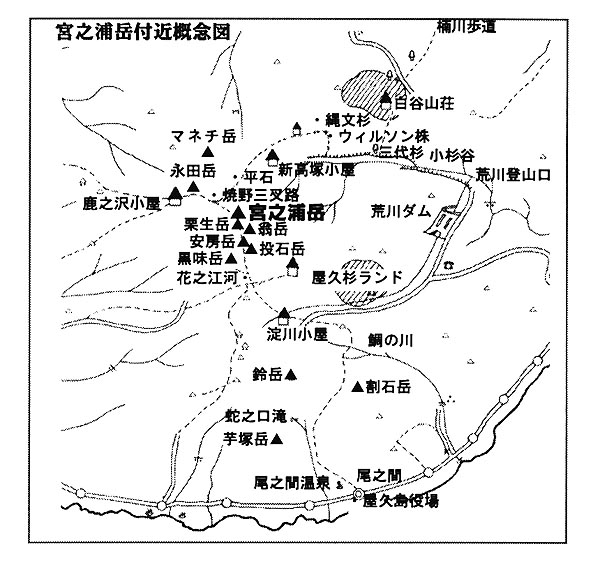

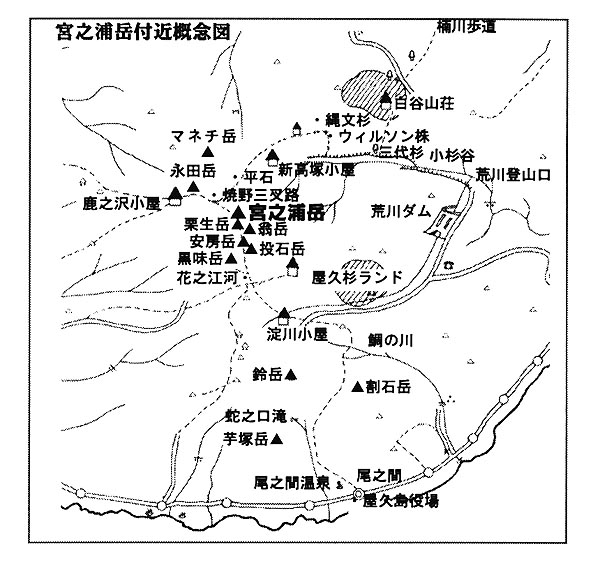

屋久島概要

九州で最も高い山は、この屋久島にある。

鹿児島空港〜屋久島空港135km

平成5年12月世界(自然)遺産に登録

宮之浦岳・・・・1935m

島の周囲・・・・約100km

東西・・・・・・・・・28km

南北・・・・・・・・・30km

山への誘い

山登りは肉体的にも精神的にも確かに厳しいものがある。それでも山を目指すのはそこになにかがあるからだろう。ことに近年の中高年齢者による登山は 年代のブームの再来といえそうだ。しかし、あのころの登山者は大学や高校の山岳部、ワンゲルの若者が中心であった。そうした若者たちが今のブームを牽引しているのかもしれない。若い頃の経験者が当時山に行けなかった婦人層を中心に健康指向や花や景色の山の魅力に取り付かれた人たちを案内しているのではないだろうか。折しも雑誌、テレビ、ビデオで居ながらにして高山の魅力が紹介されるから、それらを見るだけでも素晴らしい気持ちにさせてくれる。ましてや、自らの足でその地点を訪れ、本物に接することができたなら満足感この上ないことである。

低い山から高い山へ、食事や睡眠を規則正しく取る。日常生活に取り入れた日頃のストレッチなど目標に向かって工夫や生活の改善、確立がされるなど健康増進への波及効果は非常に大きいと思う。

屋久島三日目

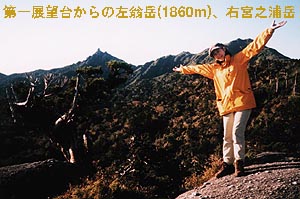

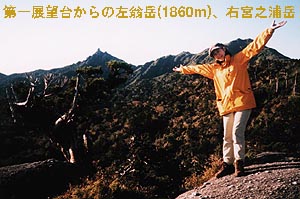

夜半に目覚め、小屋の外に出ると月明かりの下でも降るような星空に山での感激を味わう。明けて三日目は昨日の雨模様がうそのように明るく晴れわたって気持ちがよい。午前6時40分に小屋を出発し西南に向かって緩やかに登り始める頃、左手のシャクナゲの間から真っ赤な朝日が昇ってきた。盛んにシャッターをきる昨日から同行するTさん、彼女は横浜の報道関係に勤めるという。今日は宮之浦歩道でも最も景色の良いコースを快晴の下で歩くことが出来そうだ。第一展望台は左右に大きな岩が聳え、老松がその石を飾り、その間に宮之浦岳が見えている。最高のロケーションである。さらに進むと右手にビャクシン岩やネマチの風変わりな岩峰群の先に永田岳が展開する。まるで日本の景色ではないようだ。

夜半に目覚め、小屋の外に出ると月明かりの下でも降るような星空に山での感激を味わう。明けて三日目は昨日の雨模様がうそのように明るく晴れわたって気持ちがよい。午前6時40分に小屋を出発し西南に向かって緩やかに登り始める頃、左手のシャクナゲの間から真っ赤な朝日が昇ってきた。盛んにシャッターをきる昨日から同行するTさん、彼女は横浜の報道関係に勤めるという。今日は宮之浦歩道でも最も景色の良いコースを快晴の下で歩くことが出来そうだ。第一展望台は左右に大きな岩が聳え、老松がその石を飾り、その間に宮之浦岳が見えている。最高のロケーションである。さらに進むと右手にビャクシン岩やネマチの風変わりな岩峰群の先に永田岳が展開する。まるで日本の景色ではないようだ。

朝食は最高の景勝地で

小屋から1時間20分ほどで第二展望台に出る。屋久島の中心部を見下ろす展望台の大きな一枚岩の上で朝食にする。昨夜濡れた雨具を広げ乾かしながら朝食準備を進める。足下に南沢、北沢が一望にでき、初日に登った楠川歩道の向こうに種子島が見える。赤いヒメシャラは天に向かって葉を落とし、枝を竹箒の先のように開いて緑の屋久杉に混じって特徴ある景観を作っている。その数量が実に多く分布していることがとても印象深い。沢筋や稜線の一本一本が俯瞰図を見るようにはっきりと眺めることが出来、雄大な景色に見とれながら朝食を取る。数人のグループも後からやってきて賑やかに休憩して出かけた。すっかり太陽が昇った午前9時に出発。ワンピッチで「平石」と呼ばれる地点で水がかなり流れているので休憩する。名前の通り広々とした平らな岩の連続する緩やかな稜線に芝のような草付が広がり、そこから清水がきらきらと陽光を浴びて流れている。夕べから洗っていない顔を洗い、飲料水を補給する。4リットルの水も一日の食事と飲料用で消える。

焼野三叉路

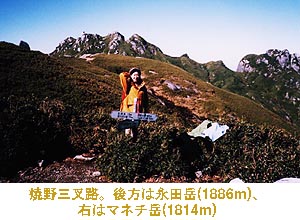

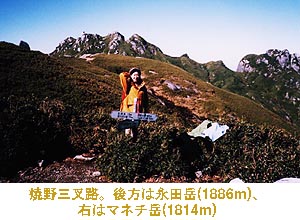

焼野三叉路は島内最高峰を中心とする南北の縦走路が永田岳方面と交叉する三叉路になっている。いつの日か何かの原因で焼けたのかもしれない。第二展望台から上部には樹木がない。美しい緑の絨毯に覆われていて周辺の山稜部には奇岩怪石が林立している。そこまでは案内書のとおり40分で到着する。宮之浦岳方面からやってくる人などで活気づき賑やかになってくる。昼にはまだ早いので永田岳までピストンすることにする。荷物はそこに置いてナップザックに雨具と飲料水とおやつ、貴重品を入れて11時に出発。宮之浦岳も永田岳も1mほどのすす竹に覆われ、遠目には芝生で覆われたような美しい緑の絨毯を敷き詰めていた。荷物が軽くなったので足下は軽やかだ。屋久島を北から南に縦走する計画だが、その中心部で西側の稜線への寄り道である。私の本当の計画書は永田岳の直下にある鹿之沢小屋に前日宿泊する予定であったが、見事に狂ってしまった。調査不十分な計画で甘かったのだが、そこは現地を見て臨機応変に対応しなければならない。

焼野三叉路は島内最高峰を中心とする南北の縦走路が永田岳方面と交叉する三叉路になっている。いつの日か何かの原因で焼けたのかもしれない。第二展望台から上部には樹木がない。美しい緑の絨毯に覆われていて周辺の山稜部には奇岩怪石が林立している。そこまでは案内書のとおり40分で到着する。宮之浦岳方面からやってくる人などで活気づき賑やかになってくる。昼にはまだ早いので永田岳までピストンすることにする。荷物はそこに置いてナップザックに雨具と飲料水とおやつ、貴重品を入れて11時に出発。宮之浦岳も永田岳も1mほどのすす竹に覆われ、遠目には芝生で覆われたような美しい緑の絨毯を敷き詰めていた。荷物が軽くなったので足下は軽やかだ。屋久島を北から南に縦走する計画だが、その中心部で西側の稜線への寄り道である。私の本当の計画書は永田岳の直下にある鹿之沢小屋に前日宿泊する予定であったが、見事に狂ってしまった。調査不十分な計画で甘かったのだが、そこは現地を見て臨機応変に対応しなければならない。

永田岳

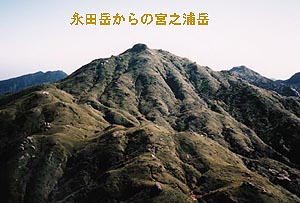

スス竹と草付きの歩きやすい道を30分ほどで永田岳に着く。山頂は大きな岩が累々としていてこれをよじ登って頂に着く。小さな祠があり、西には麓に永田の集落と港が見え、その向こうに硫黄島が煙を吐いている。これから向かう南も東も北も山稜に覆われ洋上アルプスと呼ばれる所以だ。南から少し雲がわいてきた。焼野三叉路に戻り、そこで昼食にする。高齢者や若者、家族連れ、友人グループと多彩な登山者が往来する。宮之浦岳へは指呼の間だ。急ぐことはない。

スス竹と草付きの歩きやすい道を30分ほどで永田岳に着く。山頂は大きな岩が累々としていてこれをよじ登って頂に着く。小さな祠があり、西には麓に永田の集落と港が見え、その向こうに硫黄島が煙を吐いている。これから向かう南も東も北も山稜に覆われ洋上アルプスと呼ばれる所以だ。南から少し雲がわいてきた。焼野三叉路に戻り、そこで昼食にする。高齢者や若者、家族連れ、友人グループと多彩な登山者が往来する。宮之浦岳へは指呼の間だ。急ぐことはない。

宮之浦岳

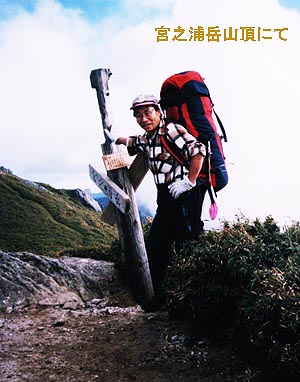

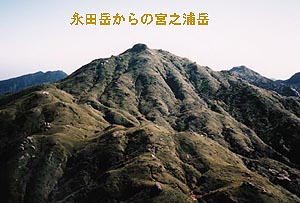

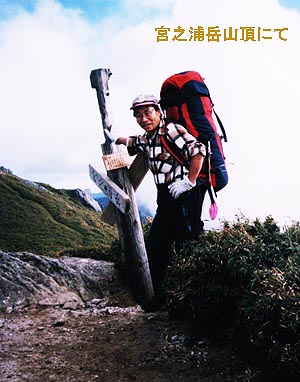

食後、本島最高峰、九州の最高峰、本邦離島中最高峰の宮之浦岳に登る。三叉路から30分足らずの緩やかな登りである。14時15分山頂に到着。小さな祠と標識があるのみで最高峰にしては寂しいが厳しい離島にはふさわしいかもしれない。時間的にも登山者は少なくなっていた。11月の終わりにしては暖かく感じる。進路は南に栗生、翁、安房、投石、黒味岳と続く緩やかな縦走路である。頂上部に特徴のある大岩が乗っている。途中、翁岳の山頂部直下に豊富な水場があり貴重だ。

食後、本島最高峰、九州の最高峰、本邦離島中最高峰の宮之浦岳に登る。三叉路から30分足らずの緩やかな登りである。14時15分山頂に到着。小さな祠と標識があるのみで最高峰にしては寂しいが厳しい離島にはふさわしいかもしれない。時間的にも登山者は少なくなっていた。11月の終わりにしては暖かく感じる。進路は南に栗生、翁、安房、投石、黒味岳と続く緩やかな縦走路である。頂上部に特徴のある大岩が乗っている。途中、翁岳の山頂部直下に豊富な水場があり貴重だ。

奇岩怪石と老樹の庭園

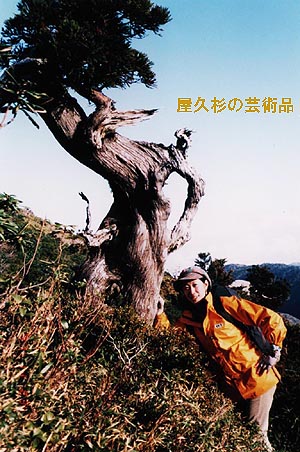

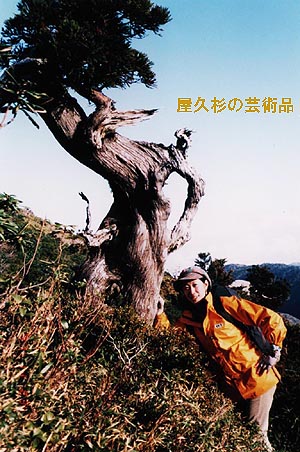

大きな岩の林立するピークを過ぎると縦走路は投石岩屋と湿原に到着する。雨と風が多い離島は多くの花崗岩を露出させ、また曲がりくねった老樹が芸術的で白い岩と緑のコントラストを成している。写真を撮りながらゆっくりとした山歩きも楽しい。黒味岳を東に巻いて花之江河に下る地点でルート確認をする。縦走路と違って踏み後が幾つも有るので方角を間違いやすいからだ。この辺りは日本庭園のようでゆっくりしたいところだ。

大きな岩の林立するピークを過ぎると縦走路は投石岩屋と湿原に到着する。雨と風が多い離島は多くの花崗岩を露出させ、また曲がりくねった老樹が芸術的で白い岩と緑のコントラストを成している。写真を撮りながらゆっくりとした山歩きも楽しい。黒味岳を東に巻いて花之江河に下る地点でルート確認をする。縦走路と違って踏み後が幾つも有るので方角を間違いやすいからだ。この辺りは日本庭園のようでゆっくりしたいところだ。

花之江河(はなのえごう)

黒味岳の南に東西に広がる高層湿原で木道が築かれている。今は冬枯れだがそれでも写真撮影の価値があると休憩する。16時30分という時間なので他に登山者はもういない。静かな湿原は人が築いたような立派な庭園だ。ここからは長い長い下り道であるが途中まで新しい木製の階段が整備されていて歩きやすい。周囲は松の木が混じった灌木で覆われ左手に荒川の支流が深く静かに流れている。河の流れが聞こえだしたら今夜の宿の淀川(よどごう)小屋は近い。17時45分の到着はヘッドランプを装着する限度であった。小屋の周囲は屋久杉に囲まれ鬱蒼として暗い。前では少年たちの団体やグループが夕食の準備中で満員だった。2階の右手奥に睡眠場所を確保して裏の小川で自炊して早々に就寝する。

屋久島四日目

翌朝は曇り空だがまだ明るかった。出発してまもなく木の根っこにつまずいて同行するTさんが捻挫する。彼女の荷物をリュックの上部に固定し30分ほど歩くがどうしても自分で背負うといって聞かない気丈である。小屋を出て1時間で林道に出る。ここでTさんは帰路に就く予定だがトイレがあるのみで車が3台ほど駐車している。運良く地元の人が下山してきて、その軽自動車に乗せてもらうことができた。Tさんとはここで別れ、私は予定通り南進する。

危険につき立ち入り禁止

トイレの左手脇の入り口には、台風による倒木と崖崩れのため危険につき立ち入り禁止の張り紙がある。少し迷ったが強行することにする。少し下ると樹齢1000年から2000年ほどの栂の巨木が森を成していて昼なお暗い。乃木岳の山頂は巨石が横たわりその岩に木の根がまとわりついて蛇のようだ。すぐ横には杉の巨木が倒壊し、100平方メートルほどの根をたこの干物のように広げている。台風の通り道になった荒れた下山路は道がよくわからない。一時はその倒木を乗り越えるのに難儀した。背丈を遙かに超える倒木は完全に森を埋め、進路を妨げる。太い枝によじ登り、20kgのリュックを進行方向に投げ落とし、木の幹を伝って降りられる場所を捜す。腕と言わず手と言わず擦り傷だらけである。倒木で道は荒れていて度々進路を失う。そんなときピンクの目印が助けてくれた。

渡渉

このコースは地図にも「雨天時渡渉注意」の表示があるので雲行きを見て決断しなければならない。最初の渡渉地点は豊かな流れで鈴鹿の愛知川をを想起させる。島の中腹だが水量が豊富で苔むした岩が美しい流れだ。渡ってすぐに右にカーブして少し登る。この踏み跡がはっきりせずに森の中を少し迷う。以後、踏み跡は定かでないので地図とにらめっこの下山路である。尾根を一つ巻き込んで南の谷筋に出る。そこを下ると再び渡渉だ。もう渡渉はなく安全だろうと川の水で朝食のラーメンにする。時計は10時40分だ。暗い森に少し陽も射してほっとする。糖分が欠乏していたので谷川の水で砂糖水を作ってタンクに詰める。ラジオで情報を聞きながら一時の娯楽を楽しむ。渡渉地点はもう一度あった。鯛の川である。この辺り深山幽谷の趣である。水量は豊富、左手に割石岳が見えてくる。

乗越通過

12時40分ようやく尾之間への下りに差し掛かる。この間倒木多く、潜ったり、乗り越えたりで大きな荷物で疲れる。鈴岳通過。沢の出会いで休憩する。芋塚岳が2時の方角に見える。ハイキングコースに出会うのは3時頃になるだろうか。千両の赤い実が足下に連続する。蛇之口瀧分岐までは道は急で倒木も多く、下草も刈り取っていない。その手前で左手斜面が100mほどに渡って右手の谷間に大きく崩壊している。このために通行禁止の表示があったのだ。崩れた土砂の上を緊張して静かに渡りきる。このルートは倒木と道路表示もなく、一般ルートではないので勧められない。瀧入り口に東屋があり休憩する。二人ずれが登ってきたので、もう麓は近い。「瀧まで0.5km、尾之間まで3.5km70分、淀川小屋まで9.0km350分、花之江河まで440分」の標識あり。しかし大変な悪路であり、体力とルート探索に自信のある山岳団体に限られるコースだ。

尾之間温泉

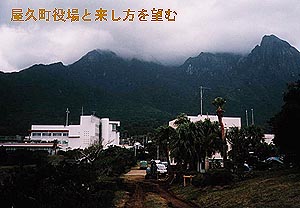

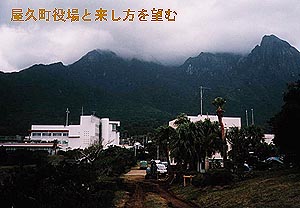

17時25分温泉脇に下山する。荷物を玄関に置いて着替えを取り出し入浴する。暖かい温泉に4日ぶりの入浴である。透明でつるつるする熱い湯は200円也。温泉からペンションに電話し、屋久町役場の南東にある宿で一夜を明かす。宿の主人と酌み交わした生ビールは屋久島の思い出と共に最高の癒しになった。翌日は一日中、瀧のような雨に降り込まれ屋久島の現実を体験。ついには飛行機も飛べなくなり島で一日足止めを食う。飛行場で出会った屋久島エコミッションの学会参加者の方と翌日一日同行し環境庁の出先や画家、陶芸家達を紹介されるなど貴重な体験をすることができたが紙幅の関係で他に譲りたい。結局、予定をまる一日遅れての帰宅となった。

(屋久島は終わり)

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山

kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

夜半に目覚め、小屋の外に出ると月明かりの下でも降るような星空に山での感激を味わう。明けて三日目は昨日の雨模様がうそのように明るく晴れわたって気持ちがよい。午前6時40分に小屋を出発し西南に向かって緩やかに登り始める頃、左手のシャクナゲの間から真っ赤な朝日が昇ってきた。盛んにシャッターをきる昨日から同行するTさん、彼女は横浜の報道関係に勤めるという。今日は宮之浦歩道でも最も景色の良いコースを快晴の下で歩くことが出来そうだ。第一展望台は左右に大きな岩が聳え、老松がその石を飾り、その間に宮之浦岳が見えている。最高のロケーションである。さらに進むと右手にビャクシン岩やネマチの風変わりな岩峰群の先に永田岳が展開する。まるで日本の景色ではないようだ。

夜半に目覚め、小屋の外に出ると月明かりの下でも降るような星空に山での感激を味わう。明けて三日目は昨日の雨模様がうそのように明るく晴れわたって気持ちがよい。午前6時40分に小屋を出発し西南に向かって緩やかに登り始める頃、左手のシャクナゲの間から真っ赤な朝日が昇ってきた。盛んにシャッターをきる昨日から同行するTさん、彼女は横浜の報道関係に勤めるという。今日は宮之浦歩道でも最も景色の良いコースを快晴の下で歩くことが出来そうだ。第一展望台は左右に大きな岩が聳え、老松がその石を飾り、その間に宮之浦岳が見えている。最高のロケーションである。さらに進むと右手にビャクシン岩やネマチの風変わりな岩峰群の先に永田岳が展開する。まるで日本の景色ではないようだ。

焼野三叉路は島内最高峰を中心とする南北の縦走路が永田岳方面と交叉する三叉路になっている。いつの日か何かの原因で焼けたのかもしれない。第二展望台から上部には樹木がない。美しい緑の絨毯に覆われていて周辺の山稜部には奇岩怪石が林立している。そこまでは案内書のとおり40分で到着する。宮之浦岳方面からやってくる人などで活気づき賑やかになってくる。昼にはまだ早いので永田岳までピストンすることにする。荷物はそこに置いてナップザックに雨具と飲料水とおやつ、貴重品を入れて11時に出発。宮之浦岳も永田岳も1mほどのすす竹に覆われ、遠目には芝生で覆われたような美しい緑の絨毯を敷き詰めていた。荷物が軽くなったので足下は軽やかだ。屋久島を北から南に縦走する計画だが、その中心部で西側の稜線への寄り道である。私の本当の計画書は永田岳の直下にある鹿之沢小屋に前日宿泊する予定であったが、見事に狂ってしまった。調査不十分な計画で甘かったのだが、そこは現地を見て臨機応変に対応しなければならない。

焼野三叉路は島内最高峰を中心とする南北の縦走路が永田岳方面と交叉する三叉路になっている。いつの日か何かの原因で焼けたのかもしれない。第二展望台から上部には樹木がない。美しい緑の絨毯に覆われていて周辺の山稜部には奇岩怪石が林立している。そこまでは案内書のとおり40分で到着する。宮之浦岳方面からやってくる人などで活気づき賑やかになってくる。昼にはまだ早いので永田岳までピストンすることにする。荷物はそこに置いてナップザックに雨具と飲料水とおやつ、貴重品を入れて11時に出発。宮之浦岳も永田岳も1mほどのすす竹に覆われ、遠目には芝生で覆われたような美しい緑の絨毯を敷き詰めていた。荷物が軽くなったので足下は軽やかだ。屋久島を北から南に縦走する計画だが、その中心部で西側の稜線への寄り道である。私の本当の計画書は永田岳の直下にある鹿之沢小屋に前日宿泊する予定であったが、見事に狂ってしまった。調査不十分な計画で甘かったのだが、そこは現地を見て臨機応変に対応しなければならない。

スス竹と草付きの歩きやすい道を30分ほどで永田岳に着く。山頂は大きな岩が累々としていてこれをよじ登って頂に着く。小さな祠があり、西には麓に永田の集落と港が見え、その向こうに硫黄島が煙を吐いている。これから向かう南も東も北も山稜に覆われ洋上アルプスと呼ばれる所以だ。南から少し雲がわいてきた。焼野三叉路に戻り、そこで昼食にする。高齢者や若者、家族連れ、友人グループと多彩な登山者が往来する。宮之浦岳へは指呼の間だ。急ぐことはない。

スス竹と草付きの歩きやすい道を30分ほどで永田岳に着く。山頂は大きな岩が累々としていてこれをよじ登って頂に着く。小さな祠があり、西には麓に永田の集落と港が見え、その向こうに硫黄島が煙を吐いている。これから向かう南も東も北も山稜に覆われ洋上アルプスと呼ばれる所以だ。南から少し雲がわいてきた。焼野三叉路に戻り、そこで昼食にする。高齢者や若者、家族連れ、友人グループと多彩な登山者が往来する。宮之浦岳へは指呼の間だ。急ぐことはない。

食後、本島最高峰、九州の最高峰、本邦離島中最高峰の宮之浦岳に登る。三叉路から30分足らずの緩やかな登りである。14時15分山頂に到着。小さな祠と標識があるのみで最高峰にしては寂しいが厳しい離島にはふさわしいかもしれない。時間的にも登山者は少なくなっていた。11月の終わりにしては暖かく感じる。進路は南に栗生、翁、安房、投石、黒味岳と続く緩やかな縦走路である。頂上部に特徴のある大岩が乗っている。途中、翁岳の山頂部直下に豊富な水場があり貴重だ。

食後、本島最高峰、九州の最高峰、本邦離島中最高峰の宮之浦岳に登る。三叉路から30分足らずの緩やかな登りである。14時15分山頂に到着。小さな祠と標識があるのみで最高峰にしては寂しいが厳しい離島にはふさわしいかもしれない。時間的にも登山者は少なくなっていた。11月の終わりにしては暖かく感じる。進路は南に栗生、翁、安房、投石、黒味岳と続く緩やかな縦走路である。頂上部に特徴のある大岩が乗っている。途中、翁岳の山頂部直下に豊富な水場があり貴重だ。

大きな岩の林立するピークを過ぎると縦走路は投石岩屋と湿原に到着する。雨と風が多い離島は多くの花崗岩を露出させ、また曲がりくねった老樹が芸術的で白い岩と緑のコントラストを成している。写真を撮りながらゆっくりとした山歩きも楽しい。黒味岳を東に巻いて花之江河に下る地点でルート確認をする。縦走路と違って踏み後が幾つも有るので方角を間違いやすいからだ。この辺りは日本庭園のようでゆっくりしたいところだ。

大きな岩の林立するピークを過ぎると縦走路は投石岩屋と湿原に到着する。雨と風が多い離島は多くの花崗岩を露出させ、また曲がりくねった老樹が芸術的で白い岩と緑のコントラストを成している。写真を撮りながらゆっくりとした山歩きも楽しい。黒味岳を東に巻いて花之江河に下る地点でルート確認をする。縦走路と違って踏み後が幾つも有るので方角を間違いやすいからだ。この辺りは日本庭園のようでゆっくりしたいところだ。

前頁

前頁  次頁

次頁