前頁

前頁  次頁

次頁明の十三陵

明の十三陵については全く知りませでしたが、中国ではとても有名なところのようで、とてもいいところでした。山の麓に明朝の第3代皇帝から15代までの陵墓が13も点在している。

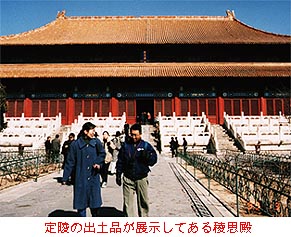

明の十三陵については全く知りませでしたが、中国ではとても有名なところのようで、とてもいいところでした。山の麓に明朝の第3代皇帝から15代までの陵墓が13も点在している。 長陵の西南にある定陵は、明の13代皇帝の万暦帝の。万暦帝は22歳で帝位につくとすぐ自分の墓の造営を始めた。6年の歳月と800万両の巨費(これは国費の2年分に相当するといわれる)を投じて完成した。陵墓といわれず『地下宮殿』といわれるほどの豪華なつくりである。酒色におぼれた皇帝は、生前に完成したこの墓の中でも大宴会を開いたといわれている。地下宮殿は、地下20mという深い場所にある。この発掘の引き金となったのは小さな石碑であった。その発見のもとになった文字の刻まれた石は、そのまま定陵博物館に陳列されている。第1室は前殿、地面にはレンガが敷かれ、周囲は白大理石造りである。第2室には宝座がある。皇帝の座には竜の彫刻、皇后の座には鳳凰の彫刻がされている。一番奥まったところには、棺が3つ並んでいる。中央が皇帝、左右が皇后、周囲の箱はすべて副葬品になっている。これらは全部複製であり、実物は地下宮殿を開けたときには、見るかげもなくいたんでいた。地下の埋葬品については今ひとつの感じでした。それよりよかったのは、長陵で、定陵から出土された豪華な装飾品や皇帝・皇后の身の回り品などが大きなお堂の中に展示してあり、見事なものでした。また、お堂(稜思殿)もすばらしく、奈良・東大寺の大仏殿に匹敵するような見事な建造物でした。(文:皆川清)

長陵の西南にある定陵は、明の13代皇帝の万暦帝の。万暦帝は22歳で帝位につくとすぐ自分の墓の造営を始めた。6年の歳月と800万両の巨費(これは国費の2年分に相当するといわれる)を投じて完成した。陵墓といわれず『地下宮殿』といわれるほどの豪華なつくりである。酒色におぼれた皇帝は、生前に完成したこの墓の中でも大宴会を開いたといわれている。地下宮殿は、地下20mという深い場所にある。この発掘の引き金となったのは小さな石碑であった。その発見のもとになった文字の刻まれた石は、そのまま定陵博物館に陳列されている。第1室は前殿、地面にはレンガが敷かれ、周囲は白大理石造りである。第2室には宝座がある。皇帝の座には竜の彫刻、皇后の座には鳳凰の彫刻がされている。一番奥まったところには、棺が3つ並んでいる。中央が皇帝、左右が皇后、周囲の箱はすべて副葬品になっている。これらは全部複製であり、実物は地下宮殿を開けたときには、見るかげもなくいたんでいた。地下の埋葬品については今ひとつの感じでした。それよりよかったのは、長陵で、定陵から出土された豪華な装飾品や皇帝・皇后の身の回り品などが大きなお堂の中に展示してあり、見事なものでした。また、お堂(稜思殿)もすばらしく、奈良・東大寺の大仏殿に匹敵するような見事な建造物でした。(文:皆川清)万里の長城

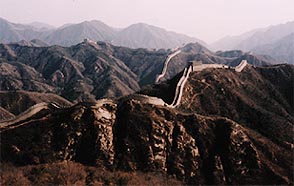

明の十三陵の見学後、金殿友誼商城2階で昼食。ここでは赤みその味噌汁が出てきて非常に驚いた。次の見学地は一度見てみたいと思っていた万里の長城である。万里の長城は、北方からの遊牧民の侵入に悩まされた歴代の中国王朝がその侵入を防ぐため建設した城壁で、中国とモンゴルの境界線に沿って築かれ、東端は河北省山海関、西端は甘粛省嘉峪関まで、全長6000キロにおよぶ。月からでも確認できる建造物と言われている。万里の長城は2日目に見学した故宮博物院と同じく世界遺産(歴史文化財、1987年)に登録されている。北京郊外で見学できる万里の長城は八達嶺と慕田峪と司馬台がある。私たちは観光地として整備されている八達嶺付近の長城を見学。昼食場所から25分ぐらいで駐車場に着いたが、北京市内からだと2時間ぐらいかかるらしい。駐車場から登城口まで10分ぐらい緩やかな坂道を歩くのであるが、日本の観光地と同じくみやげ物屋が軒をつらねていた。他の見学地と同様に中国店員の商売熱心には敬服する。帽子売りに引き寄せられ帽子を買った同行者もいた。登城口の階段を登ると左右に道が分かれている。北京第二外国語学院の学生さんの説明では右に行く道は女坂で比較的容易に登れるらしい。ハイキングで言う家族向きか。左に進んだ場合は男坂と言うことで大変厳しいコースらしい。健脚向きか。私たちは右に進んだ。長城の道には心配していた雪もなく歩きやすかった。この道は甬道という連絡通路で道幅(基部で6.5m)は5人が横に並んで歩いても余裕がある長さである。防壁は煉瓦作りで、敵の侵入を防ぐため銃眼が備えられている。また一定距離ごとに2階建ての敦台(とんだい)と呼ばれるのろし台が設けられている。長城は山の尾根づたいに作られているため起伏が激しい。

明の十三陵の見学後、金殿友誼商城2階で昼食。ここでは赤みその味噌汁が出てきて非常に驚いた。次の見学地は一度見てみたいと思っていた万里の長城である。万里の長城は、北方からの遊牧民の侵入に悩まされた歴代の中国王朝がその侵入を防ぐため建設した城壁で、中国とモンゴルの境界線に沿って築かれ、東端は河北省山海関、西端は甘粛省嘉峪関まで、全長6000キロにおよぶ。月からでも確認できる建造物と言われている。万里の長城は2日目に見学した故宮博物院と同じく世界遺産(歴史文化財、1987年)に登録されている。北京郊外で見学できる万里の長城は八達嶺と慕田峪と司馬台がある。私たちは観光地として整備されている八達嶺付近の長城を見学。昼食場所から25分ぐらいで駐車場に着いたが、北京市内からだと2時間ぐらいかかるらしい。駐車場から登城口まで10分ぐらい緩やかな坂道を歩くのであるが、日本の観光地と同じくみやげ物屋が軒をつらねていた。他の見学地と同様に中国店員の商売熱心には敬服する。帽子売りに引き寄せられ帽子を買った同行者もいた。登城口の階段を登ると左右に道が分かれている。北京第二外国語学院の学生さんの説明では右に行く道は女坂で比較的容易に登れるらしい。ハイキングで言う家族向きか。左に進んだ場合は男坂と言うことで大変厳しいコースらしい。健脚向きか。私たちは右に進んだ。長城の道には心配していた雪もなく歩きやすかった。この道は甬道という連絡通路で道幅(基部で6.5m)は5人が横に並んで歩いても余裕がある長さである。防壁は煉瓦作りで、敵の侵入を防ぐため銃眼が備えられている。また一定距離ごとに2階建ての敦台(とんだい)と呼ばれるのろし台が設けられている。長城は山の尾根づたいに作られているため起伏が激しい。 この道は観光シーズンでもないのに、中国人はもとより日本人やその他色々な言語が飛び交いにぎわっていた。私は高所恐怖症のため帰りのことを考えて歩いていたら、北京第二外国語学院の学生さんに「もう少し先まで歩きましょう」と言われかなりの距離歩くことになってしまった。景色は素晴らしく、遠くの山の尾根に延々と連なる長城を眺めると、秦の時代までタイムスリップした感で、強い風に煽られながら、この時代のことをあれこれ想像した。この城壁を作ること、この場所を守ること、この場所を攻めること、いずれ大変な事柄で、現代に生まれて良かったとつくづく思った。登る途中で商売熱心人たちに「これ買わない」と言い寄られた。なお、気がつかなかったがトイレもあったようだ。もどる時は、高い場所まできたことを後悔しながら、手すりにつかまりあまり景色を見ないよう、足もとだけ見て下った。1時間ぐらいの見学で登城口に戻った。なお、坂が急なため体力のない人はロープウェイの利用も一考か。また、靴は滑らない運動靴がお勧め。(文:川出義之)

この道は観光シーズンでもないのに、中国人はもとより日本人やその他色々な言語が飛び交いにぎわっていた。私は高所恐怖症のため帰りのことを考えて歩いていたら、北京第二外国語学院の学生さんに「もう少し先まで歩きましょう」と言われかなりの距離歩くことになってしまった。景色は素晴らしく、遠くの山の尾根に延々と連なる長城を眺めると、秦の時代までタイムスリップした感で、強い風に煽られながら、この時代のことをあれこれ想像した。この城壁を作ること、この場所を守ること、この場所を攻めること、いずれ大変な事柄で、現代に生まれて良かったとつくづく思った。登る途中で商売熱心人たちに「これ買わない」と言い寄られた。なお、気がつかなかったがトイレもあったようだ。もどる時は、高い場所まできたことを後悔しながら、手すりにつかまりあまり景色を見ないよう、足もとだけ見て下った。1時間ぐらいの見学で登城口に戻った。なお、坂が急なため体力のない人はロープウェイの利用も一考か。また、靴は滑らない運動靴がお勧め。(文:川出義之)

前頁

前頁  次頁

次頁