私の百名山 −その6−

雲取山(2,017m)

文学部 中條 保

山登りの適期

一般の登山者には、冬山を除けば日本の山は大抵適期であろう。しかし、いつからが冬山かと問われると簡単にカレンダーでは示せない。春や夏、秋は安全かと問われると対象とする山によって、その季節も変化する。中部地方が夏や秋でも北海道では一足早く寒さに遭遇することもある。また、同じ中部地方でも北アルプスは、鈴鹿に比べ季節が一足遅い。夏だからと思って安心して行くと残雪に悩まされることも、冷雨に泣かされることもある。自分の登ろうとする山の高度と季節、そしてその年の状況を把握しないと思わぬ困難に出くわすことになる。

雲取山はどこに

東京都で最も高い山がこの山であるから、岳人には良く知られていても一般的には東京にそんなに高い山があったのかと驚かれる。東京都奥多摩町と埼玉県大滝村、山梨県丹波山(たばやま)村に跨る三県の交叉する稜線上にある。東京都で最も西のはずれで青梅街道から登りやすい。

ルートは

東京からは、青梅線で終点の奥多摩まで行き、小河内ダムで堰き止められた奥多摩湖に沿ってバスもしくはタクシーで青梅街道を西進して登山口まで入る。埼玉からは西武、秩父鉄道で終点三ツ峰口下車でバスもしくはタクシーで登山口まで入る。いずれも関東平野の西のはずれで山深いところである。

丹波山(たばやま)から入る

3月中旬、私は、山梨県丹波山村の民宿で泊まっていた。山の宿では文明から隔絶され、早く就寝するので夜半時に目覚める。周囲は雪を抱いた山に囲まれ、内陸地特有の盆地はよく冷える。2時にトイレに起きるもまだ寒くて暗い。もう一度コタツ布団に潜り込む。辺りは明るくなってきた5時15分出発準備にかかる。5時55分まだ静かな里の民宿を一礼して退去する。頭に毛糸の帽子をかぶり、革手袋を着けながら青梅街道(国道)に向け登って行くと、犬が遠吠えをして警戒を促す。民宿を切盛りする老婦人に昨夜のうちにルートを聞いておいたとおり、段々畑の急な西斜面の登り道を左右にジグザクを切って続く細道に取り付く。足下に丹波山の集落が箱庭のように収まって行く。中を丹波川の清流がとうとうと流れその脇を街道が平行に蛇行して深い谷間を作り、北から南に流れている。

大菩薩嶺が

民宿を出るときあんなに寒かったのに、一時間近くも歩くと少し汗ばんできた。畑からいよいよ杉の植林山の道に入る頃、ポケットラジオから体操の号令が流れてきた。やがて道はカシやシイに混じってクヌギの落葉で登山道が消えてしまい枯葉に滑って歩きにくく危険な急斜面に出る。今にも丹波山の集落に落ちていきそうな山道を数回ジグザグを切って登ると汗でびっしょりになる。休憩して防寒用のゴア製品の上着を脱ぐ。川の向こう(西方)に枯れ木の枝越しに大菩薩嶺の大きな稜線が南北に横たわる。

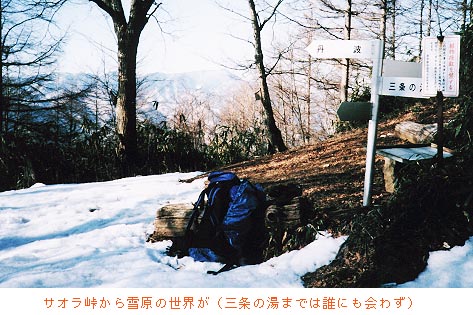

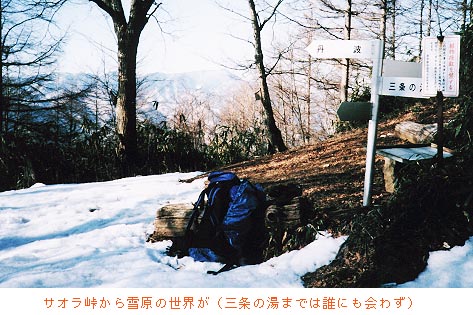

竿裏(サオラ)峠(1414m)

午前8時、峠に着く。地図にはカタカナで書いてあったので、どういう意味かと思ったが旗「竿の裏」と言う意味だそうな。雪と笹に覆われた静かで広い稜線上は平地になっていて、まだ、踏み後はない。周辺はカラマツやミズナラが落葉して雪で覆われた明るい雪原で、登ってきた急な道が嘘のような原っぱである。10分の休憩は、喉を潤し、糖分を補給して次の1時間に耐える貴重な時間である。「三条の湯」への道は尾根と谷を迂回しながら、水平移動するルートだが雪が多く、随所で足を取られ2〜3回転倒する。雪道に足を取られるので、その都度靴の中で足が動くために、少し踵を痛めた。休憩を兼ねて踵にサビオを3枚張り付け応急措置とする。御嶽沢で休憩すると次は三条の湯である。

三条の湯

午前10時15分到着した「三条の湯」はお風呂を備えた山小屋として親しまれている。東京から雲取山へはこの小屋の下の林道まで車で入れば分で登って来れるという。小屋の前の丸太の椅子に腰掛け、民宿のおばさんが握ってくれた少し柔らかめのおむすびを食べていると、足下から6人の登山客が登ってきた。その間、ミズナラの大木を切って薪を作り、忙しく運んでいる宿の主人は40才くらい。1週間から10日間で交替する雇われ小屋主で、青梅に家族が待つという。東京からの中高年グループと入れ替わりで出立する。

凍結した難所

小屋を出て、すぐに狭い谷間にはいり日陰の急登になると左の絶壁から清水が流れ出て凍結している。谷間を覆う樹木で日陰になるからだ。右手に谷底を覗く歩幅は30cmほど。後続の登山客が小屋でアイゼンをガチャガチャやりながら「これからが大変だぞ、絶対凍結しているからな」と大声で話し合っていたので、アイゼンの無い私はかなり緊張して通過する。その小屋は右手下に見え、その間200mほどの間だろうか。

緊張は疲れる

谷筋の樹林を抜けると開放感あふれる日溜まりの稜線に出る。ほっとして明るい開けた稜線で休憩し、お茶とビスケットをほおばる。東正面に雲取の主稜線が見えてきたところで休憩していると軽装の青年が一人で下山してくる。車で林道から三条の湯経由でのピストンだという。

雲取山へ

雲取の西の稜線に取り付くと北風が強く、雪の吹き溜まりは完全な雪道になった。道と言うよりは、雪の階段を登るようで、しかも滑って崩れやすく足の確保が容易ではない。午後を過ぎて寒くなり、風も増してくるのが山の天気だ。早朝からの出発なので体も疲労してくる時間帯と重なる。懸命に滑りを防ぎながら登るので寒さは感じない。雲取への西支稜線に取り付いてから30分ほどの奮戦だったろうか、樹林が切れてようやく白く丸い山頂が見えたときには安堵感で緊張が緩む。13時45分、山頂脇のすぐ北にある避難小屋に駆け込むようにして入ると2人の中年の先客が食事中だった。山頂からは見えるはずの富士山は見えず、雨や雪が降らないことを幸いとしなければなるまい。

山頂を後に

避難小屋と言っても立派な作りで10人は優に泊まれる新しいしっかりした作りの木造小屋だ。先客の2人と情報を交換しているうちに三条の湯で出会った後続の2人がやってきたが4人はまだだった。主稜線の北、10分ほど降ったところに通年営業の雲取山荘があり、そこの主人と一行だそうで今日はそこで泊まるという。私は、まだ未知のルートを奥多摩湖の辺の「鴨沢」まで降らなければならないので昼食も早々に先を急いで小屋を後にする。

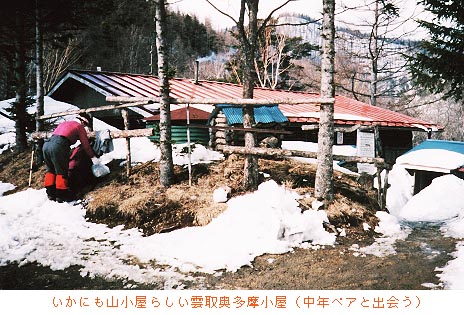

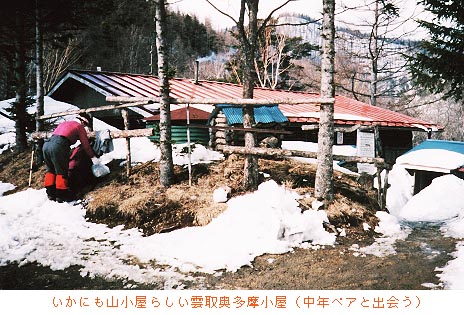

雲取奥多摩小屋

広い雪の南稜尾根を「小雲取」をめざして転げるように駆け下りて行く。夏はお花畑が美しいという広い尾根筋は、ブナ坂まで1時間あまり連続する。途中にヘリポートもあり、富士山や大菩薩の眺めが良いという質素な作りの山小屋らしい小屋で休憩して写真を撮っていると中年のペアが登ってきたので、シャッターを頼む。15時00分七ツ石、鴨沢の分岐で休憩し、堂所手前まで一気に降る。長い連続した下りでかなり疲れる。何よりも帰りのバスが心配で堂所の小屋跡の広場を見学しつつ通過する。

鴨沢へ

かって山で生活していた小袖集落跡には壊れかかった廃屋が2〜3軒あり。左手下方には道路があって新しい集落がある。舗装林道が見えてくると左手集落からの道と合流し、鴨沢集落へと下りて行く。集落への近道を行くと丹沢から通っているという枝打ちの作業員に出会った。バイクで帰宅するところで、山道を器用に下りていった。青いダム湖に落ち込むようにして下りて行くと、湖のほとりにへばりつくような鴨沢の集落に着く。バスは1時間の間ないという。そこへ福生まで行くという多摩宅配便の軽トラックに乗せてもらう。車は速かった。小河内ダムによって作られた奥多摩湖を見学しつつ、山深い奥多摩の山々を眺めながら福生まで快走し、福生から東京駅まで2時間足らずのJRの旅だ。

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山

kyosyokuin@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁

前頁

前頁  次頁

次頁