私の薦めるこの一冊

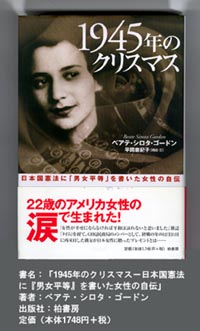

1945年のクリスマス

先日、「真珠の首飾り」という素敵な名前の演劇を観た。 終戦間もない1946年2月、当時のGHQ(連合軍総司令部)の民政局員たちによって「真珠の首飾り」という暗号で呼ばれた重要文書の作成がはじまった。一つひとつが真珠のように輝くひとつながりの文書になるようにと名付けられたその文書とは「日本国憲法草案」であった。

先日、「真珠の首飾り」という素敵な名前の演劇を観た。 終戦間もない1946年2月、当時のGHQ(連合軍総司令部)の民政局員たちによって「真珠の首飾り」という暗号で呼ばれた重要文書の作成がはじまった。一つひとつが真珠のように輝くひとつながりの文書になるようにと名付けられたその文書とは「日本国憲法草案」であった。

わたしの観た劇は、当時22歳の若さでこの仕事に参加したアメリカ女性=ベアテ・シロタ・ゴードンさんの体験をもとにジェームス三木が脚本を書き、青年劇場が公演したものである。

民主主義の何たるかを少しも理解せず、天皇が統治した明治憲法と変わることのない草案しか作れない幣原内閣に、GHQは世界の進歩的な憲法などを参考に1週間で日本国憲法草案を作成し、日本政府に「押しつける」。GHQ案をもとに発表された「日本国憲法草案」は、多くの国民の歓迎を受ける。草案の中には、ベアテさんが書いた男女平等に関する条文も含まれていた。 わたしには、草案をつくったGHQに、戦勝国のおごりは感じられなかった。それより「平和と民主主義の時代よ来たれ」という熱い情熱を感じた。 閑話休題。

この本は、劇のモデル=ベアテ・シロタ・ゴードンさんの自伝である。リストの再来と謳われたロシアのピアニスト=レオ・シロタの娘として生まれ、5歳のとき父母とともに来日、15歳で単身渡米するまで日本で少女時代を過ごす。そして日米開戦。戦後、両親の安否を知りたい一心でGHQの一員として来日。22歳で「憲法草案」作りに参加。その後も日米文化交流に力を尽くす。先頃の日本の国会における憲法調査会でも参考人として招致され発言した。 憲法論議が盛んである。憲法制定の過程を知れば知るほど、「押しつけ憲法」という言葉は、そのとおりといわねばならない。しかし、その憲法を国民の大部分が歓迎したのも事実であった。「押しつけ」がなかったらどんな憲法ができていたのか。そう考えれば「押しつけ」たGHQに感謝したくなるのである。

この本は、憲法制定過程を知る上で興味深い発見があり、また、日本の女性の暮らしを深く知るひとりのアメリカ人女性の目に、戦前戦後の日本はどう映っているのか。そうした面でも興味深い発見があった。

(柴田敏之)

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の薦めるこの一冊

kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁

先日、「真珠の首飾り」という素敵な名前の演劇を観た。 終戦間もない1946年2月、当時のGHQ(連合軍総司令部)の民政局員たちによって「真珠の首飾り」という暗号で呼ばれた重要文書の作成がはじまった。一つひとつが真珠のように輝くひとつながりの文書になるようにと名付けられたその文書とは「日本国憲法草案」であった。

先日、「真珠の首飾り」という素敵な名前の演劇を観た。 終戦間もない1946年2月、当時のGHQ(連合軍総司令部)の民政局員たちによって「真珠の首飾り」という暗号で呼ばれた重要文書の作成がはじまった。一つひとつが真珠のように輝くひとつながりの文書になるようにと名付けられたその文書とは「日本国憲法草案」であった。

前頁

前頁  次頁

次頁