私の百名山 −その21−

山岳仏像群・鳳凰山(2840m)

中條 保(医学部)

はじめに

6月17日(日)午前8時30分頃、新潟県入広瀬村の「浅草岳」(1586m)で前日単独で山菜取りのため山に入った遭難者を 人で捜索中、雪崩に遭遇して4人が死亡した。遭難者を収容するヘリコプターの騒音で雪崩に気づくのが遅れたためらしい。昨年の夏、私はすぐ南の新潟駒ヶ岳に登って、珍しい山名の浅草岳を眺めていた。その夜からの雷雨は降り止まずに40時間近くを山頂の小屋で足止めを食った。夏でも残雪が多く、雪解け水が豊富であったことをよく覚えている。まさか、あの時眺めた浅草岳で痛ましい遭難事故が発生しようとは思いも寄らなかった。自然は雄大で美しく変化に富み、豊かな恵みをもたらせてくれるが、厳しい存在であることも忘れてはならない。貴い教訓としたいものだ。

百名山続報も困難

日々の勤務があると時間的にも、また費用の面でもたやすくは出かけられない。残り 峰ほどは順次機会を見て登ることにして、過去に登った山について紹介し、とりあえず書斎のアルバムとにらめっこで、写真のあるものから記事にしたい。詳しいコースタイムは写真をみながら、曖昧な記憶を呼び起こすことで許してもらおう。過去の山行はグループ登山で、テント縦走が多かったので、時間的にはゆっくりした足取りのものが多い。山小屋を利用し、荷物も軽くして登れば、行程が短縮され3泊4日を要した計画も2泊3日で可能な場合もある。しかし、山はゆっくり登り、稜線に少しでも長時間滞在することも山登りの魅力の一つなので、目的を使い分けて楽しい登山を心がけてほしいものだ。

鳳凰山はどこに

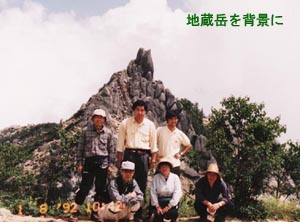

極楽浄土に住むという「鳳凰」は、やはり仏教の教典が出処だろうか。社会科で白鳳文化として学んだ飛鳥、法隆寺はよく尋ねたものだ。まさか山に鳳凰山があるとは登る対象としてメンバーから提案されるまで知らなかった。調べてみると山梨県の西北、長野県と県境を成す辺り、「北岳」を筆頭とする南アルプスと呼ばれる日本の屋根を形成するすぐ北隣に南アルプスと並走するようになだらかな山脈が鳳凰三山と呼ばれ、薬師、観音、地蔵岳と名付けられた山々が名前にふさわしいたたずまいで聳えている。巨大な花崗岩が重畳と積み重なった様子は、まさに巨大な山岳仏像群である。名前に違わず浄土を歩くがごとく、広く明るい稜線はアップダウンも少なく南アルプスや八ヶ岳、富士山の眺望がよい。少し物足りないかもしれないが高山植物も多く、人出もそれほど多くもなく静かである。3000mこそ越えてはいないが2700mから2800mとアルペンムードに遜色ない。

交通機関は

JRなら中央東線の「韮崎」駅下車、駅前からタクシー若しくはバスで行く。マイカーなら中央道で韮崎 で降り、甲府盆地の西の端を山麓伝いに走り、果物の町白根町から山間に入り、御勅使川に沿って芦安村の中心部を抜けると路は蛇行し山道は険しくなって高度を稼いで登って行く。登り切ったところが夜叉神峠入り口のバス停である。如来、菩薩の名称といい、夜叉神といい、神仏と向かい合うような山行である。

8年前の記憶

1992年7月30日(木)一日の仕事を終えて、駐車場に集合する。食料は、前日と当日の昼休みに買い出しに行って準備した。2台の車に男5人、女1人の総勢6人での山行である。途中、春日井市のK氏宅に立ち寄り夕食をご馳走になる。深夜の1時に峠のバス停に着いた。バス停前には宿泊を兼ねたお店が一軒建っていて、登山口の道路脇には車も数台止めれるように斜線が引いてある。お店の脇にテントを張ってすぐに就寝する。

1992年7月30日(木)一日の仕事を終えて、駐車場に集合する。食料は、前日と当日の昼休みに買い出しに行って準備した。2台の車に男5人、女1人の総勢6人での山行である。途中、春日井市のK氏宅に立ち寄り夕食をご馳走になる。深夜の1時に峠のバス停に着いた。バス停前には宿泊を兼ねたお店が一軒建っていて、登山口の道路脇には車も数台止めれるように斜線が引いてある。お店の脇にテントを張ってすぐに就寝する。

7月31日、夜叉神峠入り口から夜叉神峠へ

午前5時30分起床、素早いパッキングで6時15分出発。第一日目は快晴だが緑のカラマツ林で涼しい。やがて林が灌木に変わる頃、太陽が背中から容赦なく照りつけ、登るにつれて、テントや食料が重く肩に食い込む。ペースが遅いので1時間歩いても峠の小屋にたどり着けない。白根三山が見えてきた辺りで小休止。さらに25分を費やして夜叉神峠小屋に到着。冷たいトマトを丸かじりする。おいしい。夏草の生い茂るお花畑の向こうに白鳳渓谷を隔てて目前に白根三山の雄大な山並みが広がってさながらパノラマ画像を見ているようだ。ここまで来てこのロケーションで山小屋の冷えたビールを飲んで昼寝する贅沢は最高だろうな、と今にして思う。

大崖頭山へ(2186m)

大崖頭山へ(2186m)

峠の小屋はバス通りが出来てからは登ってくる人が少ない。直接広河原に入り、北岳に登ることが出来るから、もうこの峠は使命を終えたのかもしれない。それでも鳳凰山に登るならこのルートが最もオーソドックスだ。朝食を取ったのか40分の休憩の後、8時30分に出発した。真夏の太陽が容赦なく照りつけ、40分も歩くともう休憩を取っている。しかも30分も休んでいるから、かなりの疲れか落伍者が居たのだと思う。大崖頭山へは10時30分に到着し、11時に出発しているから間違いない。地図上のコースタイムによれば、所要時間3時間で、朝食を取っても4時間だろう。1時間以上遅れている計算だ。しかし、今日は南御室小屋までなので、目標は非常に近い。大崖頭山を越えた辺りで12時となり1時間10分の昼食タイムを取っている。メニューはパンとサラダだ。

南御室小屋へ

南御室小屋へ

高木が切り倒されて、背丈ほどの灌木の間で12時ちょうどから昼食を取る。小さな樹木でも真夏の直射を避けるのは貴重だ。昼寝時間もとって1時間10分の後、南御室小屋を目指して出発する。45分歩いて「苺平」という甘利山と千頭星山を伴った稜線が交わる広い林の中のピークで休憩する。甘利山はツツジの名所で、かってワンゲル集団は車で登ったし、その折に千頭星山まで足を延ばして富士山を眺め感激したものだ。ここでも、やはり25分の休憩を取ってしまった。シラビソの林の中を緩やかに下ってゆくと目指す南御室小屋に到着した。丸沢の源流部に当たるところで、緩やかな鞍部のためかなりの広場が整備されている。15時50分になっていた。予定より2時間30分の遅れである。悪い予感は後日に現れる。

夜半の星空が美しい

夜半の星空が美しい

テント場は、山小屋の西の高台、シラビソの老木の中にある。水場は小屋の前の広場を通って東の端にある。水くみや米をとぐために100mあまりを歩かねばならない。テントは2張りシラビソの枝振りの良い老木の根本に張った。山の夜は早く、数張のテント組も夕暮れと共に就寝する。夜半、明るさで目覚めると月と星の明かりで昼間のように明るいのだ。シラビソがアンデルセン童話の中のこびとのように見えて、今にも踊り出しそうだ。星の大きさ、明るさは、今にも音を奏でんばかりだ。しばらくテントを出てこの光景に酔いしれたことを今でも鮮明に覚えている。

8月1日いよいよ鳳凰三山へ

午前4時20分、テント場を出発する。夏山では常識的な時間というか、本来ならもっと早い出発が望ましい。陽が昇ると気流が暖められて午後には一雨来たり、天気が崩れることが多い。砂払岳まではシラビソの樹林帯の中を行く。ルートを誤らないようにゆっくりと登って行くと花崗岩の累積した山頂周囲には花崗岩の風化した砂地が広がる砂払岳に着く。そこを巻き込むようにして下ってゆくと岩と緑に囲まれて薬師岳小屋がある。すぐ西に聳える薬師岳の岩山が覆い被さるように聳えている。5時50分から30分間、トイレや休憩を取る。誰かが甘酒か何か頼んだようだ。薬師さんの幟が立っていたような気がする。小屋の前を通過して薬師岳に登る。同じく花崗岩が白く累積して見事な岩山だ。

観音岳で路に迷う

観音岳で路に迷う

広く白い砂山の稜線は、時に枯れ木のオブジェがあったりもするが、踏みあとが消えて行く先が不明になっていることもある。薬師岳辺りから曇り空となった空模様は観音岳では雨具を付けて、視界が悪くなりハイマツの中でルートが消えてしまい行き先を見失う。曇り空は雨空に変わり方角さえ分からなくしてしまう。鳳凰小屋へ下る短縮ルートもあって、しばらく周辺を手分けして探すうち、ようやくルートを発見する。雨も止んで再び暑い陽射しが戻ってくる。地蔵岳の花崗岩の累積は幾何学的で規模も最大である。

高嶺(2778m)で昼食

高嶺(2778m)で昼食

鳳凰三山を過ぎると縦走路は、白鳳渓谷にせり出すような高嶺の上を行く。足下には広河原が見え、まるで前穂から上高地を見下ろすようだ。その高嶺で下界の車の渋滞や北岳の樺沢に向かう登山者の群を目で追いながら昼食にする。11時25分と少し早いが朝の出発が早いので適当な時間だ。12時45分までゆっくりする。メニューを見るとおむすびとみそ汁、サラダだ。

早川尾根小屋へ

高嶺からは再びシラビソの樹林の中を行く。一旦白鳳峠に下ると、また赤薙沢ノ頭へ登り返し、再び広河原峠に下る。名前の通りいづれの峠からも広河原へは2時間の下りで行ける。登りは4時間を要するから半日コースだ。 早川尾根ノ頭(2463m)直下のシラビソの樹林の中に早川尾根小屋は建っている。小屋のすぐ周囲でテントを張る登山者が多い。私たちもテント敷地を探して設営を終えると16時を回っていた。行程中、かなりへばっていた最も若いS氏とK氏の二人が山を下りるという。説得するも意志は固いので、先ほど通過してきた河原峠を下らせる。車に戻って宿や食事は2人で手配するからという。こんな山行は初めての経験で、これからの若者を伴った山行を考えさせられた体験だった。

8月2日三山を下る

8月2日三山を下る

霧雨模様のぐずつき気味の早川尾根小屋テント場を午前6時に出発する。観音、地蔵を過ぎるとこの縦走路もそれまでの広い尾根とは変わって狭くなる。左手に野呂川が迫り、切り立つ尾根筋を行くことになる。ミヨシ、アサヨ峰(2799m)、栗沢ノ頭(かしらというのは、ピークのことをいう。特に沢筋が主稜線に合流するあたり、主稜線が沢筋に落ち込む辺りのピークを指す。)と歩いて三山縦走は、この栗沢ノ頭を最後に仙水峠に下り、そのまま進むと甲斐駒ヶ岳であるが今日は北沢峠(村営リムジンバスが運行)に下る。13時25分峠のバス停に到着し、14時30分のバスで広河原に下山する。

2人と合流し帰途につく

昨日下山していた2人と広河原で合流し、一台の車に荷物を載せて夜叉神峠の車を取りに行く。その間残りは徒歩で少しでも前進を図る。戻ってきた車に分乗し、芦安村の温泉に浸かって予定を一日繰り上げて帰名する。

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山

kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁

1992年7月30日(木)一日の仕事を終えて、駐車場に集合する。食料は、前日と当日の昼休みに買い出しに行って準備した。2台の車に男5人、女1人の総勢6人での山行である。途中、春日井市のK氏宅に立ち寄り夕食をご馳走になる。深夜の1時に峠のバス停に着いた。バス停前には宿泊を兼ねたお店が一軒建っていて、登山口の道路脇には車も数台止めれるように斜線が引いてある。お店の脇にテントを張ってすぐに就寝する。

1992年7月30日(木)一日の仕事を終えて、駐車場に集合する。食料は、前日と当日の昼休みに買い出しに行って準備した。2台の車に男5人、女1人の総勢6人での山行である。途中、春日井市のK氏宅に立ち寄り夕食をご馳走になる。深夜の1時に峠のバス停に着いた。バス停前には宿泊を兼ねたお店が一軒建っていて、登山口の道路脇には車も数台止めれるように斜線が引いてある。お店の脇にテントを張ってすぐに就寝する。

大崖頭山へ(2186m)

大崖頭山へ(2186m)

南御室小屋へ

南御室小屋へ

夜半の星空が美しい

夜半の星空が美しい

観音岳で路に迷う

観音岳で路に迷う

高嶺(2778m)で昼食

高嶺(2778m)で昼食

8月2日三山を下る

8月2日三山を下る

前頁

前頁  次頁

次頁