私の百名山 −その20−

関東平野の大パノラマ・筑波山(876m)

附属病院 中條 保

はじめに

1000m以下の標高で百名山に選ばれているのはこの筑波山と鹿児島の開門岳だけであることは以前にもふれた。ちょうど4年前の1月下旬にこの筑波山に出かけたのであるが山頂は30cmを越える大雪で新雪のラッセルをさせられた苦い経験がある。その朝、上野駅はみぞれであったが土浦駅に降り立つと10cmほどの積雪で登るのをためらった。筑波山麓の民家の庭先で雪かきをする主婦に尋ねると「結婚以来の大雪で、初めての経験です」と教えてくれた。引き返したい気持ちを抑えて、誰もいない雪道をただ一つの足跡を残して山頂目指したものだ。

1000m以下の標高で百名山に選ばれているのはこの筑波山と鹿児島の開門岳だけであることは以前にもふれた。ちょうど4年前の1月下旬にこの筑波山に出かけたのであるが山頂は30cmを越える大雪で新雪のラッセルをさせられた苦い経験がある。その朝、上野駅はみぞれであったが土浦駅に降り立つと10cmほどの積雪で登るのをためらった。筑波山麓の民家の庭先で雪かきをする主婦に尋ねると「結婚以来の大雪で、初めての経験です」と教えてくれた。引き返したい気持ちを抑えて、誰もいない雪道をただ一つの足跡を残して山頂目指したものだ。

再び筑波

あれから4年も経っていたのだ。この5月中旬の週末を利用して、再び出かけたものの東京はあいにくの『走り梅雨』の空模様。朝な夕なに雷雨を伴う天気で五月晴れを期待していたのに興ざめである。前夜はかなりの大降りの雨で、もう天に雨が無くなるまで降ってくれよと祈る気持ちでベットに横たわる。明けてホテルの外を眺めると雨は降っていない。かすかに西の空も少し明るい。ホテルの朝食は午前7時からなので食事は取らずにパッキングを急いで6時にホテルを出る。午前7時20分の東京駅・八重洲口始発の「筑波山」行きの高速バスに乗車するためだ。次のバスは2時間後であるし、常磐線で「土浦」に出て駅前からバスで行く方法もあるが、時間と費用の両方でこの高速バスが便利である。案の定、中高年の登山グループが賑やかに時間待ちしている。バスは登山客が7割、残りは途中で下車する一般客を乗せてほぼ満員で出発する。途中、高速道路を走るので私は荒川沿いの川や、国技館など町並みをしばらく見ていたが眠ってしまった。

筑波研究学園都市

目覚めるとバスは学園都市のメインストリートを走っていた。1985年(昭和60年)に開催された筑波科学博覧会の会場跡地に東京等から移転してきた大学や研究機関100余が計画都市を形作り、それまで「がまの油売り」の口上ぐらいでしか知られなかった筑波村が一躍脚光を浴びることになる。4車線の直線道路の両側に各省の出先研究機関が緑豊かなゆったりとした敷地の中に配置されている。バスはその中を筑波山目指して走って行く。

筑波駅

バスは2時間の所要予定時間より10分早く到着した。かっては東北本線と常磐線を結ぶ筑波鉄道があったが、高度成長の中で自動車やバスに追われて廃線となり駅舎はバスターミナルに模様替えして「筑波駅」になっている。そこから筑波神社まで3kmをバスに乗り換える。私は4年前も歩いたので歩くことにする。歩道もない危険な路なので脇道に入って、市営梅林に迷い込むも、ほどなくして神社に到着することができた。

バスは2時間の所要予定時間より10分早く到着した。かっては東北本線と常磐線を結ぶ筑波鉄道があったが、高度成長の中で自動車やバスに追われて廃線となり駅舎はバスターミナルに模様替えして「筑波駅」になっている。そこから筑波神社まで3kmをバスに乗り換える。私は4年前も歩いたので歩くことにする。歩道もない危険な路なので脇道に入って、市営梅林に迷い込むも、ほどなくして神社に到着することができた。

筑波山神社

天照やイザナギ、イザナミの縁結びの神様を祀る。常陸風土記や万葉集、古今和歌集に読まれた歴史と古代人達のロマンに満ちた土地柄である。徳川時代は江戸城の東の守護神として崇敬を集める。古来、板東平野の民衆の五穀豊穣の祭神としてのシンボル的な存在であったのだろう。境内は300年から500年を経た杉やシイの老樹木に覆われている。古くは山岳修験僧の道場として筑波山は西の比叡山のような役割を担っていたのだろう。今朝は結婚式の真っ最中。今日は幾つか有るらしい。

ケーブル側から登る

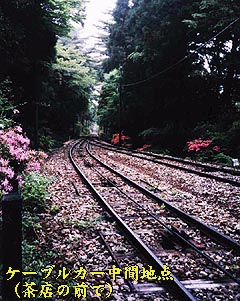

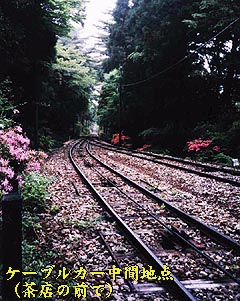

ロープウエイ側から登っても山頂までは同じ90分である。4年前も同じ路から登った。ケーブル駅を左手に見て右側の杉林の中を行く。赤土の路は数日来の雨が小さな川になって流れを作っている。滑らぬように、濡れないように注意して足を運ぶ。若い10代の終わり頃とみられる3人連れのギャルが賑やかに追い付いてくる。20分ほど登ると障害児達を引率するグループ登山に遭遇する。20〜30人ほどのグループだ。山登りのベテランが何人も付いて導いている。中腹に茶店があってケーブルカーがすぐ脇を通るのを見ることが出来る。彼らは喜んでその車両が来るのを待った。1両のみのケーブルカーは10人ほどの乗客を運んでいった。そこから路は少し急になり、ケーブルカーはトンネルに入った。

ロープウエイ側から登っても山頂までは同じ90分である。4年前も同じ路から登った。ケーブル駅を左手に見て右側の杉林の中を行く。赤土の路は数日来の雨が小さな川になって流れを作っている。滑らぬように、濡れないように注意して足を運ぶ。若い10代の終わり頃とみられる3人連れのギャルが賑やかに追い付いてくる。20分ほど登ると障害児達を引率するグループ登山に遭遇する。20〜30人ほどのグループだ。山登りのベテランが何人も付いて導いている。中腹に茶店があってケーブルカーがすぐ脇を通るのを見ることが出来る。彼らは喜んでその車両が来るのを待った。1両のみのケーブルカーは10人ほどの乗客を運んでいった。そこから路は少し急になり、ケーブルカーはトンネルに入った。

櫻川源流

ケーブルと別れて路は左手に下ってゆく。降りきると少し広い鞍部に水場がある。櫻川の源流で冷たい湧き水が300年、400年経た老杉の間から流れでている。中高年の多い中、若い夫婦や若者グループもかなり登っている。水筒のないギャルは「大丈夫」といって喉を潤す。顔を洗う者。すっかり汗をかいてしまった私も顔を洗う。その水場に次の一首が掲げられている。

筑波嶺の 峰より落つる 男女川

恋ぞつもりて 淵となりぬる

(小倉百人一首 後陽成院)

御幸ヶ原

11時30分、90分の道のりをゆっくりと例のグループの歩調で登り、美しい名前にお花畑を想像する筑波山の双耳峰の鞍部、御幸ヶ原に到着する。4年前は30〜40cmの積雪に心細い思いでラッセルしながら新雪を踏みしめて歩いたが、今日は汗を拭きながら大勢の登山者で賑わう中だ。ケーブルの山上駅があり、茶店、土産物店が5〜6軒あって、うどん、そば、おでん、酒、ビール、甘酒等何でもある。ブナ、杉、樫、桜、シイ、クヌギ、ツツジ、アオダモ、リョウブ、種類も多く、新緑が美しい。山桜やツツジが彩りを添えている。湿った空気が厚い雲となってたれ込め、関東平野の望遠は効かず、周辺の新緑がせめてもの慰みだ。それに雨が降らないだけ幸運だと思わねばなるまい。

11時30分、90分の道のりをゆっくりと例のグループの歩調で登り、美しい名前にお花畑を想像する筑波山の双耳峰の鞍部、御幸ヶ原に到着する。4年前は30〜40cmの積雪に心細い思いでラッセルしながら新雪を踏みしめて歩いたが、今日は汗を拭きながら大勢の登山者で賑わう中だ。ケーブルの山上駅があり、茶店、土産物店が5〜6軒あって、うどん、そば、おでん、酒、ビール、甘酒等何でもある。ブナ、杉、樫、桜、シイ、クヌギ、ツツジ、アオダモ、リョウブ、種類も多く、新緑が美しい。山桜やツツジが彩りを添えている。湿った空気が厚い雲となってたれ込め、関東平野の望遠は効かず、周辺の新緑がせめてもの慰みだ。それに雨が降らないだけ幸運だと思わねばなるまい。

男体山山頂

11時45分、御幸ヶ原から10分足らずで標高870mの山頂に到着する。小型だが立派な社がありイザナギを祀る。隣の社務所(4畳間ほど)で若い神主が笙を吹いて練習をしている。お札を販売(?)しているが余り売れていない。西隣に通信施設があって、その脇で男性中高年の山行グループ数人が食事をしている。例のボランティアグループが一団をサポートしてやってきた。花崗岩の急な上り下りが激しくなる。

11時45分、御幸ヶ原から10分足らずで標高870mの山頂に到着する。小型だが立派な社がありイザナギを祀る。隣の社務所(4畳間ほど)で若い神主が笙を吹いて練習をしている。お札を販売(?)しているが余り売れていない。西隣に通信施設があって、その脇で男性中高年の山行グループ数人が食事をしている。例のボランティアグループが一団をサポートしてやってきた。花崗岩の急な上り下りが激しくなる。

自然研究路

男体山の山頂を鉢巻きのように一周する全長1.4kmのコースが自然研究路で1時間ほど要するが、植物や生態についての説明が随所に見られ、筑波の自然を体験するのに便利である。一般登山道とは反対の北側斜面なので人も少なく静かで生態系もよく保存されていて豊富である。二輪草が咲き乱れ、花の終わったカタクリが沢山実を付けている。

富士見台にて昼食

時間が十分あるので私は山頂から自然研究路に入り込む。緑のトンネル、満開のツツジの花の中を進むと東屋があり、2組の中高年夫婦が昼食中である。私は、もう少し静かなところで一人で食べたかったので先を行く。筑波山の西の肩部分に突き出る形のところに縁台のような大きな木製の腰掛け台が備えてあり「富士見台」という。ちょうど12時になるのでそこで昼食にする。この頃より、晴れ間が広がり足下に田植えを終えた筑波の農村が鏡の中に展開する。水田が光り輝き鏡のようだ。この富士見台からは、晴れた日には富士山が望めるのだろう。日当たりの良いその縁台の休憩地で学園都市を望みつつ空腹を満たす。

時間が十分あるので私は山頂から自然研究路に入り込む。緑のトンネル、満開のツツジの花の中を進むと東屋があり、2組の中高年夫婦が昼食中である。私は、もう少し静かなところで一人で食べたかったので先を行く。筑波山の西の肩部分に突き出る形のところに縁台のような大きな木製の腰掛け台が備えてあり「富士見台」という。ちょうど12時になるのでそこで昼食にする。この頃より、晴れ間が広がり足下に田植えを終えた筑波の農村が鏡の中に展開する。水田が光り輝き鏡のようだ。この富士見台からは、晴れた日には富士山が望めるのだろう。日当たりの良いその縁台の休憩地で学園都市を望みつつ空腹を満たす。

新緑の山で昼寝

食後、衣類や体を乾かしながら、1時間の睡眠をとる。賑やかな女性の話し声で目覚めると「古河」(こが)からきたという中高年の姉妹が登ってきて、しばらくは山談義をする。姉さんは退職後、関東は庭のごとく、利尻から屋久島まで全国をくまなく登っている山女である。妹は姉に誘われて初めての山行らしい。まだ、現役の勤め人だという。別れてから、荷物をまとめパッキングして再び自然研究路に入って北側を回ると、先ほどの2人姉妹がまだ居て、二輪草やカタクリ等草花の名前をなぞっている。新緑の美しさ、草花の美しさ、小鳥のさえずりの心地よさ、この静かな研究路は豊かな自然の宝庫であることを再認識する。

女体山へ

自然研究路は御幸ヶ原の西の隅のトイレ脇へ出る。そこから東に茶店街を抜けて右手にロープウエイの駅舎を分けて緩やかに登って行くとこれも小型だが立派な社が見えてくる。女体山の山頂神社でイザナミを祀る。ここにも神主が居てお札を売っている。山頂はすぐ上の黒々とした花崗岩の岩場を登り切ると断崖絶壁の上だ。15時ちょうどに876mの最高峰に到達する。遠くから筑波山を見たときこちらが低く見えるらしい。足下の「つつじヶ丘駐車場」の車がアリのように見える。

自然研究路は御幸ヶ原の西の隅のトイレ脇へ出る。そこから東に茶店街を抜けて右手にロープウエイの駅舎を分けて緩やかに登って行くとこれも小型だが立派な社が見えてくる。女体山の山頂神社でイザナミを祀る。ここにも神主が居てお札を売っている。山頂はすぐ上の黒々とした花崗岩の岩場を登り切ると断崖絶壁の上だ。15時ちょうどに876mの最高峰に到達する。遠くから筑波山を見たときこちらが低く見えるらしい。足下の「つつじヶ丘駐車場」の車がアリのように見える。

つつじヶ丘へ下る

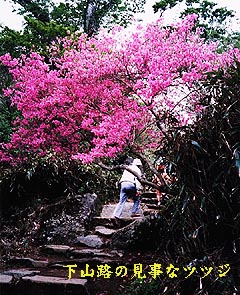

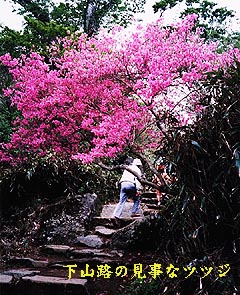

中高年姉妹に誘われるまま、東北本線「古河」駅まで同乗することにした。4年前は雪の中を大仏岩や胎内くぐり、弁慶七戻りを通って休憩所から筑波神社に下ったが、今日はツツジが美しいというので「つつじヶ丘」に向かう。大きな奇岩、怪石を眺めながらゆっくりと休憩所に到着する。駐車場から登ってきた家族連れが飲み物などを飲んで休憩している。このところの雨続きで路はぬかるみ、花崗岩はよく滑る。気を付けながら下ってゆくと、駐車場から普段履きで登ってくる家族連れが多いのに驚く。「滑りますよ、気を付けて」と声を掛けるのが精一杯。明るい尾根が開けてくると丘がよく整備されて、ツツジが沢山咲く公園に到着する。時計は16時になっていた。大きな売店脇の休憩場所で飲み物を補給して10分間の休憩の後、神社目指してラストスパートである。

中高年姉妹に誘われるまま、東北本線「古河」駅まで同乗することにした。4年前は雪の中を大仏岩や胎内くぐり、弁慶七戻りを通って休憩所から筑波神社に下ったが、今日はツツジが美しいというので「つつじヶ丘」に向かう。大きな奇岩、怪石を眺めながらゆっくりと休憩所に到着する。駐車場から登ってきた家族連れが飲み物などを飲んで休憩している。このところの雨続きで路はぬかるみ、花崗岩はよく滑る。気を付けながら下ってゆくと、駐車場から普段履きで登ってくる家族連れが多いのに驚く。「滑りますよ、気を付けて」と声を掛けるのが精一杯。明るい尾根が開けてくると丘がよく整備されて、ツツジが沢山咲く公園に到着する。時計は16時になっていた。大きな売店脇の休憩場所で飲み物を補給して10分間の休憩の後、神社目指してラストスパートである。

筑波神社駐車場

杉と檜の植林された筑波山の山麓を緩やかに斜めに東から西に横切るようにして下る。植林山は暗い。そう思っていたら、ぽつりぽつりと雨が降ってきた。大降りになるまでに駐車場に着きたいものだと思っていると45分で今朝登り始めた筑波山神社に到着した。駐車場は神社の前をさらに300mほど西に行く。途中、数百年を経たシイの巨木数本に出会う。そういえば私の郷里、能登一宮の「気多大社」の森にもシイの巨木は沢山あったなあと、シイと神社の出会いを感じた。当時の私は木登り名人でそれらの巨木に登っては、シイの実を収穫したものだ。わずか数十年前の子供達のおやつだったことを考えるなら、古代人にとっては貴重な食料だったに違いない。老木はその証だろう。

雨は車中で、雷雨は温泉で

車が田園地帯を走る頃、雨足は一層強まった。車内で温泉に入って帰ろうという提案があり、私は電車の時間が十分である旨話すと提案はすぐに実行に移され、途中の栃木県野木町の町営温泉に案内され、入浴をする。茨城県との県境にある田園の中の設備の整った300円の格安温泉は人気がある。今日一日の疲れと汗を流して湯船にゆっくりつかる頃、雨は一層激しくなり、雷が鳴り響く荒れ模様になった。露天風呂から逃げ込む人、しばらくは雷雨である。湯上がりに米の飯が食べたくて併設された食堂の和室に座って牛丼を取り、地元の主婦の手料理の総菜を肴に生ビールのジョッキを傾ける。湯上がりの暖まった体に冷えたビールのうまいこと。極楽である。雨もあがった温泉から5分ほどの距離にある東北本線「古河」駅まで送ってもらう。「ありがとう。さようなら。またどこかの山でお会いしましょう。」と手を振って別れる。

前頁

前頁  次頁

次頁

教職員委員会 私の百名山

kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

前頁

前頁  次頁

次頁

1000m以下の標高で百名山に選ばれているのはこの筑波山と鹿児島の開門岳だけであることは以前にもふれた。ちょうど4年前の1月下旬にこの筑波山に出かけたのであるが山頂は30cmを越える大雪で新雪のラッセルをさせられた苦い経験がある。その朝、上野駅はみぞれであったが土浦駅に降り立つと10cmほどの積雪で登るのをためらった。筑波山麓の民家の庭先で雪かきをする主婦に尋ねると「結婚以来の大雪で、初めての経験です」と教えてくれた。引き返したい気持ちを抑えて、誰もいない雪道をただ一つの足跡を残して山頂目指したものだ。

1000m以下の標高で百名山に選ばれているのはこの筑波山と鹿児島の開門岳だけであることは以前にもふれた。ちょうど4年前の1月下旬にこの筑波山に出かけたのであるが山頂は30cmを越える大雪で新雪のラッセルをさせられた苦い経験がある。その朝、上野駅はみぞれであったが土浦駅に降り立つと10cmほどの積雪で登るのをためらった。筑波山麓の民家の庭先で雪かきをする主婦に尋ねると「結婚以来の大雪で、初めての経験です」と教えてくれた。引き返したい気持ちを抑えて、誰もいない雪道をただ一つの足跡を残して山頂目指したものだ。

バスは2時間の所要予定時間より10分早く到着した。かっては東北本線と常磐線を結ぶ筑波鉄道があったが、高度成長の中で自動車やバスに追われて廃線となり駅舎はバスターミナルに模様替えして「筑波駅」になっている。そこから筑波神社まで3kmをバスに乗り換える。私は4年前も歩いたので歩くことにする。歩道もない危険な路なので脇道に入って、市営梅林に迷い込むも、ほどなくして神社に到着することができた。

バスは2時間の所要予定時間より10分早く到着した。かっては東北本線と常磐線を結ぶ筑波鉄道があったが、高度成長の中で自動車やバスに追われて廃線となり駅舎はバスターミナルに模様替えして「筑波駅」になっている。そこから筑波神社まで3kmをバスに乗り換える。私は4年前も歩いたので歩くことにする。歩道もない危険な路なので脇道に入って、市営梅林に迷い込むも、ほどなくして神社に到着することができた。

ロープウエイ側から登っても山頂までは同じ90分である。4年前も同じ路から登った。ケーブル駅を左手に見て右側の杉林の中を行く。赤土の路は数日来の雨が小さな川になって流れを作っている。滑らぬように、濡れないように注意して足を運ぶ。若い10代の終わり頃とみられる3人連れのギャルが賑やかに追い付いてくる。20分ほど登ると障害児達を引率するグループ登山に遭遇する。20〜30人ほどのグループだ。山登りのベテランが何人も付いて導いている。中腹に茶店があってケーブルカーがすぐ脇を通るのを見ることが出来る。彼らは喜んでその車両が来るのを待った。1両のみのケーブルカーは10人ほどの乗客を運んでいった。そこから路は少し急になり、ケーブルカーはトンネルに入った。

ロープウエイ側から登っても山頂までは同じ90分である。4年前も同じ路から登った。ケーブル駅を左手に見て右側の杉林の中を行く。赤土の路は数日来の雨が小さな川になって流れを作っている。滑らぬように、濡れないように注意して足を運ぶ。若い10代の終わり頃とみられる3人連れのギャルが賑やかに追い付いてくる。20分ほど登ると障害児達を引率するグループ登山に遭遇する。20〜30人ほどのグループだ。山登りのベテランが何人も付いて導いている。中腹に茶店があってケーブルカーがすぐ脇を通るのを見ることが出来る。彼らは喜んでその車両が来るのを待った。1両のみのケーブルカーは10人ほどの乗客を運んでいった。そこから路は少し急になり、ケーブルカーはトンネルに入った。

11時30分、90分の道のりをゆっくりと例のグループの歩調で登り、美しい名前にお花畑を想像する筑波山の双耳峰の鞍部、御幸ヶ原に到着する。4年前は30〜40cmの積雪に心細い思いでラッセルしながら新雪を踏みしめて歩いたが、今日は汗を拭きながら大勢の登山者で賑わう中だ。ケーブルの山上駅があり、茶店、土産物店が5〜6軒あって、うどん、そば、おでん、酒、ビール、甘酒等何でもある。ブナ、杉、樫、桜、シイ、クヌギ、ツツジ、アオダモ、リョウブ、種類も多く、新緑が美しい。山桜やツツジが彩りを添えている。湿った空気が厚い雲となってたれ込め、関東平野の望遠は効かず、周辺の新緑がせめてもの慰みだ。それに雨が降らないだけ幸運だと思わねばなるまい。

11時30分、90分の道のりをゆっくりと例のグループの歩調で登り、美しい名前にお花畑を想像する筑波山の双耳峰の鞍部、御幸ヶ原に到着する。4年前は30〜40cmの積雪に心細い思いでラッセルしながら新雪を踏みしめて歩いたが、今日は汗を拭きながら大勢の登山者で賑わう中だ。ケーブルの山上駅があり、茶店、土産物店が5〜6軒あって、うどん、そば、おでん、酒、ビール、甘酒等何でもある。ブナ、杉、樫、桜、シイ、クヌギ、ツツジ、アオダモ、リョウブ、種類も多く、新緑が美しい。山桜やツツジが彩りを添えている。湿った空気が厚い雲となってたれ込め、関東平野の望遠は効かず、周辺の新緑がせめてもの慰みだ。それに雨が降らないだけ幸運だと思わねばなるまい。

11時45分、御幸ヶ原から10分足らずで標高870mの山頂に到着する。小型だが立派な社がありイザナギを祀る。隣の社務所(4畳間ほど)で若い神主が笙を吹いて練習をしている。お札を販売(?)しているが余り売れていない。西隣に通信施設があって、その脇で男性中高年の山行グループ数人が食事をしている。例のボランティアグループが一団をサポートしてやってきた。花崗岩の急な上り下りが激しくなる。

11時45分、御幸ヶ原から10分足らずで標高870mの山頂に到着する。小型だが立派な社がありイザナギを祀る。隣の社務所(4畳間ほど)で若い神主が笙を吹いて練習をしている。お札を販売(?)しているが余り売れていない。西隣に通信施設があって、その脇で男性中高年の山行グループ数人が食事をしている。例のボランティアグループが一団をサポートしてやってきた。花崗岩の急な上り下りが激しくなる。

時間が十分あるので私は山頂から自然研究路に入り込む。緑のトンネル、満開のツツジの花の中を進むと東屋があり、2組の中高年夫婦が昼食中である。私は、もう少し静かなところで一人で食べたかったので先を行く。筑波山の西の肩部分に突き出る形のところに縁台のような大きな木製の腰掛け台が備えてあり「富士見台」という。ちょうど12時になるのでそこで昼食にする。この頃より、晴れ間が広がり足下に田植えを終えた筑波の農村が鏡の中に展開する。水田が光り輝き鏡のようだ。この富士見台からは、晴れた日には富士山が望めるのだろう。日当たりの良いその縁台の休憩地で学園都市を望みつつ空腹を満たす。

時間が十分あるので私は山頂から自然研究路に入り込む。緑のトンネル、満開のツツジの花の中を進むと東屋があり、2組の中高年夫婦が昼食中である。私は、もう少し静かなところで一人で食べたかったので先を行く。筑波山の西の肩部分に突き出る形のところに縁台のような大きな木製の腰掛け台が備えてあり「富士見台」という。ちょうど12時になるのでそこで昼食にする。この頃より、晴れ間が広がり足下に田植えを終えた筑波の農村が鏡の中に展開する。水田が光り輝き鏡のようだ。この富士見台からは、晴れた日には富士山が望めるのだろう。日当たりの良いその縁台の休憩地で学園都市を望みつつ空腹を満たす。

自然研究路は御幸ヶ原の西の隅のトイレ脇へ出る。そこから東に茶店街を抜けて右手にロープウエイの駅舎を分けて緩やかに登って行くとこれも小型だが立派な社が見えてくる。女体山の山頂神社でイザナミを祀る。ここにも神主が居てお札を売っている。山頂はすぐ上の黒々とした花崗岩の岩場を登り切ると断崖絶壁の上だ。15時ちょうどに876mの最高峰に到達する。遠くから筑波山を見たときこちらが低く見えるらしい。足下の「つつじヶ丘駐車場」の車がアリのように見える。

自然研究路は御幸ヶ原の西の隅のトイレ脇へ出る。そこから東に茶店街を抜けて右手にロープウエイの駅舎を分けて緩やかに登って行くとこれも小型だが立派な社が見えてくる。女体山の山頂神社でイザナミを祀る。ここにも神主が居てお札を売っている。山頂はすぐ上の黒々とした花崗岩の岩場を登り切ると断崖絶壁の上だ。15時ちょうどに876mの最高峰に到達する。遠くから筑波山を見たときこちらが低く見えるらしい。足下の「つつじヶ丘駐車場」の車がアリのように見える。

中高年姉妹に誘われるまま、東北本線「古河」駅まで同乗することにした。4年前は雪の中を大仏岩や胎内くぐり、弁慶七戻りを通って休憩所から筑波神社に下ったが、今日はツツジが美しいというので「つつじヶ丘」に向かう。大きな奇岩、怪石を眺めながらゆっくりと休憩所に到着する。駐車場から登ってきた家族連れが飲み物などを飲んで休憩している。このところの雨続きで路はぬかるみ、花崗岩はよく滑る。気を付けながら下ってゆくと、駐車場から普段履きで登ってくる家族連れが多いのに驚く。「滑りますよ、気を付けて」と声を掛けるのが精一杯。明るい尾根が開けてくると丘がよく整備されて、ツツジが沢山咲く公園に到着する。時計は16時になっていた。大きな売店脇の休憩場所で飲み物を補給して10分間の休憩の後、神社目指してラストスパートである。

中高年姉妹に誘われるまま、東北本線「古河」駅まで同乗することにした。4年前は雪の中を大仏岩や胎内くぐり、弁慶七戻りを通って休憩所から筑波神社に下ったが、今日はツツジが美しいというので「つつじヶ丘」に向かう。大きな奇岩、怪石を眺めながらゆっくりと休憩所に到着する。駐車場から登ってきた家族連れが飲み物などを飲んで休憩している。このところの雨続きで路はぬかるみ、花崗岩はよく滑る。気を付けながら下ってゆくと、駐車場から普段履きで登ってくる家族連れが多いのに驚く。「滑りますよ、気を付けて」と声を掛けるのが精一杯。明るい尾根が開けてくると丘がよく整備されて、ツツジが沢山咲く公園に到着する。時計は16時になっていた。大きな売店脇の休憩場所で飲み物を補給して10分間の休憩の後、神社目指してラストスパートである。

前頁

前頁  次頁

次頁